薬剤師は患者さんとどのようにコミュニケーションをとればいいのか

薬剤師の役割が広がり、コミュニケーション能力が重要に

薬学には、大きな2本の柱があります。ひとつが新薬の開発や調剤、薬効などに関する分野。そしてもうひとつが、臨床・医療薬学と言われる分野です。私は後者の分野で特に患者さんとのコミュニケーションについての研究をしています。例えば、患者さんのQOL(Quality of Life:生活の質)を高めるために、薬剤師がどう関わっていくか、どう関わっていけるのかということをテーマに研究しています。

2006年以前は、薬学部はすべて4年制でしたが、その後の法改正によって、薬剤師の資格を取るためには6年間学ばなければならないと定められました。この6年間のカリキュラムを作るにあたって、全ての「薬学」の見直しがされたのですが、6年制の薬剤師が目指すのは「より高い臨床能力の発揮」です。その中には患者さんや多職種とのコミュニケーションについて身につける必要性も盛り込まれました。

かつて昔、薬はほとんどの病院内で患者さんに渡されており、薬剤師が薬の飲み方などについて説明することもあまりない時代がありました。患者さんと関わる役割は、医師や看護師が担っていたのです。しかし、時代の流れとともに薬の専門家としての薬剤師の役割が見直されていきます。病院では、院内薬局だけでなく病棟に常駐するようになり、病院外の薬局もどんどん増えていったことで、直接患者さんと関わる機会が多くなりました。それによって、薬剤師は単に薬を調剤するだけでなく、患者さんの健康にもっと深く関わることができるようになったのです。

関われるようになったといっても、すぐに上手にコミュニケーションがとれる人ばかりとは限りません。ですから薬剤師と患者さんの関わり方について研究し、考え方や手法を確立していくことが必要になるのです。そのために、心理学などの手法も用いて、薬剤師からの働きかけ方や患者さんの感じ方について体系化しようと研究をしています。

患者さんの心と健康に寄り添ったケアを

たとえば、持病があって長い間服薬されている患者さんがいるとします。ある日その患者さんから、2種類あるうちの片方の薬を、「効果が感じられないからという理由でもう長い間飲んでない」と言われたとしたら、どう対処すればいいのか? あるいは、「怒られちゃうから先生には言わないで」と言われたらどうでしょう。

なんの教育も受けていないと戸惑ってしまうに違いありません。そのまま黙っておく、患者さんに薬の効果を説明して飲むように説得する、こっそり医師に告げる、医師に話すよう伝えるなど、いろいろな選択肢が出てくるのではないかと思います。しかし、これらのやり方では患者さんの問題は解決できません。

患者さんが薬剤師に話をしてくれたということは、何かそれなりの理由があるはずです。実は飲んでいないことに罪悪感や不安をおぼえていて本当に大丈夫なのか知りたいのかもしれません。効果が感じられる薬に変えてほしいと感じているのかもしれません。薬の数や回数が多くて負担になっているのかもしれません。こうした思いは、薬剤師が患者さんに寄り添い、きちんと話を聞いてあげなければ理解することができません。

こうした、患者さんの視点から薬剤師の行動を考えるという考え方をファーマシューティカルコミュニケーションと呼びます。ファーマシューティカル(pharmaceutical)は、薬剤の、薬剤師のといった意味で、ファーマシューティカルコミュニケーションの考え方は薬剤師の実務を考える上で、欠かせないものとなっているのです。

さらに、薬剤師と患者さんの双方向コミュニケーションにITを活用するなど、最新技術を使った手法も模索。時代に合わせて考え方や手法も変わっていく、終わりのない研究です。

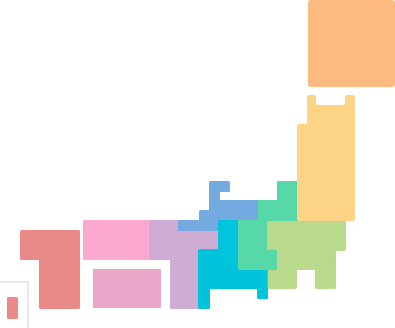

全国のオススメの学校

-

大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校(医療秘書コース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、さまざまな資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 神奈川

大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校(医療秘書コース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、さまざまな資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 神奈川 -

湘央医学技術専門学校(臨床検査技術学科)臨床検査技師としての知識と技術、さらに医療人としての豊かな人間性を育むための講義と実習(学内および病院検査部での臨地実習)が充実。即戦力となる人材の育成をめざし、常に最新医学の内容を取り入れています。専門学校 / 神奈川

湘央医学技術専門学校(臨床検査技術学科)臨床検査技師としての知識と技術、さらに医療人としての豊かな人間性を育むための講義と実習(学内および病院検査部での臨地実習)が充実。即戦力となる人材の育成をめざし、常に最新医学の内容を取り入れています。専門学校 / 神奈川 -

大原医療秘書福祉保育専門学校(ドクターズクラークコース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、さまざまな資格取得をめざします。もちろん、現場に即した実習や就職対策もバッチリ行います。専門学校 / 東京

大原医療秘書福祉保育専門学校(ドクターズクラークコース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、さまざまな資格取得をめざします。もちろん、現場に即した実習や就職対策もバッチリ行います。専門学校 / 東京 -

大阪歯科衛生学院専門学校(歯科衛生士コース(昼間部))歯科衛生士になるための基礎実習室や実験室、レントゲン室など充実した設備を完備。歯科医療の現場を熟知した、経験豊富なプロ講師陣が理解できるまで分かりやすくサポートします。専門学校 / 大阪

大阪歯科衛生学院専門学校(歯科衛生士コース(昼間部))歯科衛生士になるための基礎実習室や実験室、レントゲン室など充実した設備を完備。歯科医療の現場を熟知した、経験豊富なプロ講師陣が理解できるまで分かりやすくサポートします。専門学校 / 大阪 -

熊本保育医療スポーツ専門学校(医療事務分野)実習を中心としたカリキュラムで、就職後に即戦力として活躍できる力を身につけます。確かな知識と技術を備えて、憧れの医療事務員・保育士・幼稚園教諭・スポーツトレーナー・スポーツインストラクターを目指そう!専門学校 / 熊本

熊本保育医療スポーツ専門学校(医療事務分野)実習を中心としたカリキュラムで、就職後に即戦力として活躍できる力を身につけます。確かな知識と技術を備えて、憧れの医療事務員・保育士・幼稚園教諭・スポーツトレーナー・スポーツインストラクターを目指そう!専門学校 / 熊本 -

岐阜薬科大学(薬学部)国公立大学 / 岐阜

-

熊本大学(薬学部)国公立大学 / 熊本

-

大原ビジネス公務員専門学校柏校(ドクターズクラークコース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、簿記やパソコンなどの資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 千葉

大原ビジネス公務員専門学校柏校(ドクターズクラークコース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、簿記やパソコンなどの資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 千葉 -

福岡大学(薬学部)「出会いは無限。可能性はボーダレス。」文理が交わるワンキャンパス。そこに広がる学生生活には多様なルーツや考え方、価値観が溢れている。無限の可能性を秘めた世界へ、自分から飛び込もう。私立大学 / 福岡

福岡大学(薬学部)「出会いは無限。可能性はボーダレス。」文理が交わるワンキャンパス。そこに広がる学生生活には多様なルーツや考え方、価値観が溢れている。無限の可能性を秘めた世界へ、自分から飛び込もう。私立大学 / 福岡 -

東京衛生学園専門学校(東洋医療総合学科2部(夜間部・3年制))1953年創立の伝統校で「心ある、そして考える医療人」を目指しませんか?アットホームな校風と、先生と学生の距離が近いのが本校の魅力。在学中も卒業してからも、医療人としてのあなたの成長を応援し続けます。専門学校 / 東京

東京衛生学園専門学校(東洋医療総合学科2部(夜間部・3年制))1953年創立の伝統校で「心ある、そして考える医療人」を目指しませんか?アットホームな校風と、先生と学生の距離が近いのが本校の魅力。在学中も卒業してからも、医療人としてのあなたの成長を応援し続けます。専門学校 / 東京

薬学とはどんな学問?

薬学とはどんな学問?

薬学と他の学問とのかかわり

薬学では何をどのように学ぶか

薬学はこんな人に向いている

薬学を学んだ後の進路と今後の展望

薬学の先生に聞く

薬学ではこんな研究をしています

薬学のここが面白い

もっと先生たちに聞いてみよう

薬剤師は病院・薬局のほか創薬や治験など医薬品関連企業でも活躍

徳島文理大学 徳島文理大学 薬学部 薬学科 医薬品研究開発コース

張 功幸教授

がん治療薬が標的に確実に届くシステムを開発する先生

昭和薬科大学 薬学部

小泉 直也先生

抗菌薬の効かない感染症を食い止める先生

東京薬科大学 薬学部

中南 秀将教授

薬学の学生に聞く

もっと在校生たちに聞いてみよう

「健大に来てよかった」心から思える環境で薬剤師を目指しています。

高崎健康福祉大学 薬学部 薬学科

S.Sさん

漢方の知識をセルフメディケーションに活かし、健康寿命を伸ばしたい

横浜薬科大学 薬学部 漢方薬学科

長嶋 優太さん

医療従事者を支える仕事に

日本薬科大学 薬科学部 医療ビジネス薬科学科 情報薬学コース

堀口 芽衣さん

もっと卒業生たちに聞いてみよう

なくてはならない「薬学の専門家」として、医療チームに貢献しています

明治薬科大学

薬学部 薬学科

関連部門との連携も重要!お客様からの声を反映させた、より飲みやすい薬を開発中

昭和薬科大学

薬学部卒

国際交流で養った力が今、活きている!

城西国際大学

薬学部 医療薬学科

関連する仕事・資格もチェックしよう

関連する記事

-

MRの仕事内容は?文系も目指せる?仕事の1日の流れ、魅力ややりがいをインタビュー!

MRの仕事内容は?文系も目指せる?仕事の1日の流れ、魅力ややりがいをインタビュー!MR(医薬情報担当者)とは、医師や薬剤師などに医薬品の情報を提供する仕事。 製薬企業に勤務して、医薬品にかかわることができる仕事だが、大学の薬学部を卒業しなくても、文系も目指すことができる仕事として、注目を集めている。 そこで、医療用医薬品メーカーのMeiji Seika ファルマ株式会社でMRとし …

-

研究に関わる仕事7選!理工系から社会学系まで人気・注目の分野を紹介

研究に関わる仕事7選!理工系から社会学系まで人気・注目の分野を紹介私たちの社会やテクノロジーの進化を根本で支えているのが各分野の研究職。 「わからないことを解き明かしたい!」「物事を突き詰めて考えるのが好き!」という人にはぴったりの仕事だ。 どんな種類の研究職があるのか、各分野の研究職はどのような職場で活躍しているのか、まとめて解説しよう。 研究に関わる仕事とは? …

-

医薬品に関わる仕事とは? 医療機関、薬局、製薬メーカー、研究機関、場所別に仕事内容を解説!

医薬品に関わる仕事とは? 医療機関、薬局、製薬メーカー、研究機関、場所別に仕事内容を解説!医薬品に関連する仕事というとまず薬剤師が思い浮かぶが、それ以外にも、医薬品を作るために必要な仕事、販売するために必要な仕事は多数ある。 ほとんどの仕事で高い専門性を求められるのが医薬品業界の特徴で、だからこそやりがいも十分。 医薬品を通して人々の健康に貢献したいという高校生は要チェックだ。 医薬品開 …

-

薬局・病院から食品・化粧品業界まで! 薬学部卒業生のお仕事

薬局・病院から食品・化粧品業界まで! 薬学部卒業生のお仕事大学の薬学部は、「薬剤師になるために学ぶところ」というイメージが強い。6年制の薬学部を卒業した後、薬剤師国家試験に合格して国家資格を取得すれば、保険薬局や病院などで「薬剤師」として働くことができる。 実際、薬学部の卒業生の主な進路は、保険薬局・ドラッグストア・病院が大半。 しかし、実は薬剤師 …

-

薬学部の6年制と4年制では何が違うの?学ぶこと、資格、就職先など徹底解説!

薬学部の6年制と4年制では何が違うの?学ぶこと、資格、就職先など徹底解説!病院、薬局での調剤や服薬指導、医薬品の管理に、製薬会社での新薬の研究、開発など、社会に必要不可欠な仕事を担う薬学のスペシャリスト。 こうした人材の輩出を使命とするのが薬学部だ。 「人々の健康のために役に立ちたい」「医療の発展に貢献したい」と薬剤師や研究者を志望する高校生も多いだろう。 少し調べたこと …