日常の中にある「変」に注目

「変」をおもしろがれる力が発想力・企画力の源

文化人類学の講義では「ウンチはなぜ汚いのか」ということをまじめに議論することがあります。多くの人は「汚いものは汚い、そんなの当たり前」と断じて、それ以上に深く考えたことはないと思います。しかし、「何がきれいで、何が汚いのか」というのも民族によってまったく考え方が異なります。私たちが常識だと思っていることは、今の日本でたまたまそうなっているだけに過ぎないのです。

最近は社会全体で、独創的な発想や企画力をもった人材を求めるようになってきました。ところが、常識にとらわれて頭が固くなっていたら、独創的な発想は出てきません。外の文化に触れることで、いかに自分たちの常識にとらわれて頭が固くなっているかを自覚できることが文化人類学を学ぶ一つの意義ともいえるでしょう。

日常の中で通り過ぎてしまっている「変なモノ」に注目し、それを柔軟な頭で「へぇ、おもしろい」と思えるかどうか。私はこれを「楽力(がくりょく)」と呼んでいますが、おもしろがれる能力が重要なのです。これは天性の能力ではなく、きちんとしたコツがあり、文化人類学はそれを鍛えることができるのです。

こうした能力が身につくと、旅行の楽しみ方もがらりと変わります。わざわざ観光地やテーマパークに行かなくても、路地を歩いたり、食品売り場に行って商品の並べ方を観たりするだけでも楽しめるようになります。ただの街歩きが発見の連続になるのです。

最近はグローバル対応力ということがしきりにいわれています。そこで多くの人が声高に必要性を訴えるのが語学力とマナー。しかし、より重大なのは文化を理解することです。いくら英語が話せても、インドに行って「この人たち、手で食べてるよ、汚い」と思っていたら、グローバルな対応はとてもできません。違いを「おもしろい」と思える力、それぞれの社会を動かしている仕組み、つまり文化を考察する力を育てるのにも文化人類学は役立つのです。

大学最初の講義で衝撃を受けて文化人類学の道へ

私は元々、新聞かテレビの記者になりたくて、政治経済学部に入りました。それまでは文化人類学という言葉すら知りませんでした。ところが大学に入って最初に受けた文化人類学の講義に衝撃を受けて、文化人類学の世界にのめり込んでしまいました。

講義を担当していたのは、祖父江孝男先生というイヌイットの研究者で、先生がおっしゃるには、イヌイットは客人をものすごくもてなす民族なのだそうです。自分の持っている食べ物を次から次へと分け与え、自分たちの分がなくなっても提供し続け、一方のもてなされる側もそれを遠慮してはいけないというのです。ですから、どんどん食べてしまい、あっという間に食料は尽きてしまいます。すると今度はもてなされていた人が、食料を持ってきてもてなす側に回るのだというのです。

先生が調査のためにイヌイットの村にテントを張って滞在し始めたころ、珍しい外国の客人が来たと村の人たちがこぞって見物に来たそうです。ところがその人たちは一向に帰る様子がなく、食事の時間になっても居座っている。しかたなく村人が見ている前で食事をし始めると、その様子をずっとニコニコしながら眺めている。彼らは寝る時間になっても帰ってくれない。そこで村人の見ている前で寝ることにすると、翌朝起きたときに、まだ同じ顔ぶれがニコニコしながら見ていたというのです。

日本人の感覚からすると非常識なように思えますが、厳しい自然環境の中で生きていくうえで、人と人のつながりを作り出し、助け合うことが何より重要な彼らにとってはそれが当然のもてなしだったわけです。今まで常識だと思って守ってきたことが、実は日本の中だけのもので、世界にはさまざまな価値観があるというのを知らしめるエピソードといえるでしょう。

これほどにおもしろい学問であるにもかかわらず、高校生のころは文化人類学という言葉すら知らなかったのですから、学びたいと思うはずもありません。たしかに高校生が幅広い学問を知り、自分がどの道に進むべきかを見定めるのは難しい面もあるでしょう。ですから大学1年次くらいまでは興味を傾けられる学問を探す期間と考えるくらいがいいのかもしれません。

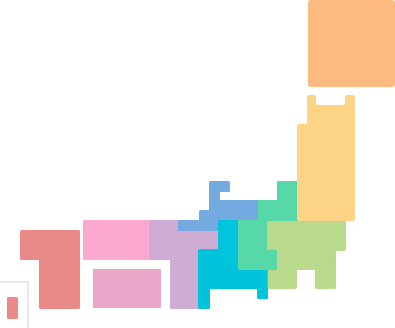

全国のオススメの学校

-

横浜市立大学(国際教養学部)国公立大学 / 神奈川

-

岡山理科大学(生物地球学部)生命科学部医療技術学科、生物地球学部恐竜学科を2025年4月に開設。個性的な研究と教育で学生一人ひとりの可能性を広げます。私立大学 / 岡山・愛媛

岡山理科大学(生物地球学部)生命科学部医療技術学科、生物地球学部恐竜学科を2025年4月に開設。個性的な研究と教育で学生一人ひとりの可能性を広げます。私立大学 / 岡山・愛媛 -

人間総合科学大学(心身健康科学科(通学課程))社会のニーズに柔軟かつ迅速に対応できる「食ビジネス専門のヘルスフードサイエンス」や、「管理栄養士」「看護師」「保健師」「理学療法士」「義肢装具士」など専門職を養成している大学です。私立大学 / 埼玉・東京

人間総合科学大学(心身健康科学科(通学課程))社会のニーズに柔軟かつ迅速に対応できる「食ビジネス専門のヘルスフードサイエンス」や、「管理栄養士」「看護師」「保健師」「理学療法士」「義肢装具士」など専門職を養成している大学です。私立大学 / 埼玉・東京 -

北星学園大学(国際学部)130年以上の歴史を持つ北星のキャンパスは、グローバルな時代にふさわしい教育と充実した学生生活を送るための環境に進化しています。50年以上続く先駆的な国際教育により国際社会で活躍する人材を輩出します。私立大学 / 北海道

北星学園大学(国際学部)130年以上の歴史を持つ北星のキャンパスは、グローバルな時代にふさわしい教育と充実した学生生活を送るための環境に進化しています。50年以上続く先駆的な国際教育により国際社会で活躍する人材を輩出します。私立大学 / 北海道 -

多摩美術大学(芸術学科)日々進化するAI時代を先行くために必要な、ゼロからイチの価値を生み出せる「創造的な力」をもった人材を育成します。多様性を重視した入試方式も拡充し、総合大学との併願も可能です。私立大学 / 東京

多摩美術大学(芸術学科)日々進化するAI時代を先行くために必要な、ゼロからイチの価値を生み出せる「創造的な力」をもった人材を育成します。多様性を重視した入試方式も拡充し、総合大学との併願も可能です。私立大学 / 東京 -

高千穂大学(人間科学部)2025年に学園創立122周年を迎えた高千穂大学。創立以来の少人数制による指導が魅力で、実学に基づくリテラシーと高い専門性を体得し、時代を見据える先見性を養います。都心の立地の良さも、学びやすさの秘訣です。私立大学 / 東京

高千穂大学(人間科学部)2025年に学園創立122周年を迎えた高千穂大学。創立以来の少人数制による指導が魅力で、実学に基づくリテラシーと高い専門性を体得し、時代を見据える先見性を養います。都心の立地の良さも、学びやすさの秘訣です。私立大学 / 東京 -

京都美術工芸大学(芸術学部)学部を越えて建築・デザイン・美術工芸などの芸術ジャンルを横断的に学べるカリキュラム。感性を磨きながら高い専門性と共に、学外とのプロジェクトや資格取得などを通して実践力が身につく学びが充実しています。私立大学 / 京都

京都美術工芸大学(芸術学部)学部を越えて建築・デザイン・美術工芸などの芸術ジャンルを横断的に学べるカリキュラム。感性を磨きながら高い専門性と共に、学外とのプロジェクトや資格取得などを通して実践力が身につく学びが充実しています。私立大学 / 京都 -

日本大学(国際関係学部)日本大学は、多彩な学問領域に対応する国内最大級の総合大学として、約127万人の卒業生を輩出。そのネットワークは絆として大きな力となり、夢を実現する皆さんを応援します。私立大学 / 東京・福島・千葉・神奈川・静岡

日本大学(国際関係学部)日本大学は、多彩な学問領域に対応する国内最大級の総合大学として、約127万人の卒業生を輩出。そのネットワークは絆として大きな力となり、夢を実現する皆さんを応援します。私立大学 / 東京・福島・千葉・神奈川・静岡 -

静岡大学(人文社会科学部)国公立大学 / 静岡

-

岐阜女子大学(デジタルアーカイブ専攻)幅広い教養と高度な専門能力を身につけ、社会に貢献できる人材の育成を目指し創立。豊かな人間性と、社会に出て即戦力となる学生育成のため体験型授業を豊富に取り入れ実学重視のカリキュラムを編成しています。私立大学 / 岐阜

岐阜女子大学(デジタルアーカイブ専攻)幅広い教養と高度な専門能力を身につけ、社会に貢献できる人材の育成を目指し創立。豊かな人間性と、社会に出て即戦力となる学生育成のため体験型授業を豊富に取り入れ実学重視のカリキュラムを編成しています。私立大学 / 岐阜

文化人類学とはどんな学問?

文化人類学とはどんな学問?

文化人類学と他の学問とのかかわり

文化人類学では何をどのように学ぶか

文化人類学はこんな人に向いている

文化人類学を学んだ後の進路と今後の展望

文化人類学の先生に聞く

文化人類学ではこんな研究をしています

文化人類学のここが面白い

もっと先生たちに聞いてみよう

地域経済を支える農業・漁業の課題を分析。解決に導く先生

盛岡大学 文学部社会文化学科

高畑 裕樹准教授

沖縄のユタ研究を通じて、聖地の観光化を考察する先生

跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部

塩月 亮子教授

言語・文化を越え、真のコミュニケーションを追求する先生

山口県立大学 国際文化学部国際文化学科

林 ヒョン情(Lim Hyunjung)教授

文化人類学の学生に聞く

もっと在校生たちに聞いてみよう

あらゆる分野の知識や考え方に触れて成長できます

桜美林大学 リベラルアーツ学群

涌井 朝陽さん

グローバルな視点を持った「自分ならではの価値観」を得られた4年間

中京大学 現代社会学部 現代社会学科 国際文化専攻

新美 友香さん

仕事が楽しいと人生は充実する。仕事に夢中になれる世の中に貢献

桜美林大学 リベラルアーツ学群

池田 涼人さん

もっと卒業生たちに聞いてみよう

事業や暮らしの資金サポートなど、丁寧に寄り添っていきたいです

長崎純心大学

人文学部文化コミュニケーション学科(現:言語文化情報学科)

「こころ」と「からだ」への理解を深めることで、新たなステージが見えてきました

人間総合科学大学(通信教育課程)

人間科学部 心身健康科学科

一生の思い出となる大切な時間を心を込めて演出する。幸せに囲まれた毎日です!

金沢ウエディング・ビューティー専門学校

ブライダル系コース