こんな先生・教授から学べます

生命の神秘・生体膜(細胞膜)の高度な研究に挑む先生

私たちは日々、野菜や果物などの食物を体に取り込みます。取り込んだ食物は栄養素となり、細胞に取り込まれることで体を健康に保つことができます。栄養素などの物質を細胞に取り込む際に活躍するのが、生命を構成する要素のひとつ、生体膜の中の「細胞膜」と呼ばれる部分。私は、この細胞膜がどのようにして物質を取り組み、どういった影響を生物の機能に与えるかを研究しています。この研究は、大気や水など環境中の化学物質が、細胞膜にどのような影響を与えるかを考えることにもつながります。仮に、ある物質が細胞膜に悪影響を与えると分かれば、その物質の構造を変えて無害なものにすることで、環境負荷を抑えられる可能性も。まだまだ未知の領域が多いからこそおもしろく、やりがいのある分野だと思っています。

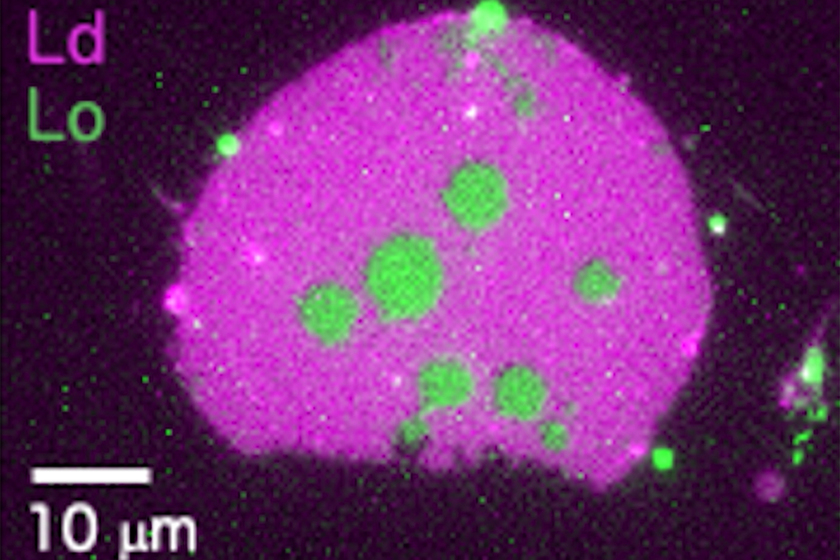

蛍光色素で色を付けると細胞の形を観察できます。本来目で見えないはずのものが見える瞬間が一番楽しいです

好奇心を刺激する、楽しい学びが充実!様々な意見に触れて、思考の引き出しを増やす

矢野先生は、環境中の物質やその状態を“見える化”する技術を学ぶ「環境イメージング技術」や、エネルギーを有効に活用する方法を考える「環境エネルギー概論」を担当予定。また、1年生後期の「基礎実習」では、光を使って化学物質の種類を調べるラマン分光法という実験や、冷暖房の原理であるヒートポンプの実験も実施します。実験から得られる様々な現象は、好奇心を刺激する内容ばかり。また、学生や教員が意見交換できる場を多く設け、楽しみながら理解を深められる学びの環境づくりを重視しています。

先進的な機器を豊富に用意し、学生の知的好奇心に応える

多彩な分野に触れ、自分が興味のある「未知」の世界を楽しんでください!

研究は未知を楽しむことです。未知への追究を楽しむ姿勢は今後働く上でも大いに役立つはず。様々な角度から環境分野を考える新学部では、皆さんの好奇心を育む場がたくさんあるので、ぜひ楽しんで学んでほしいです。

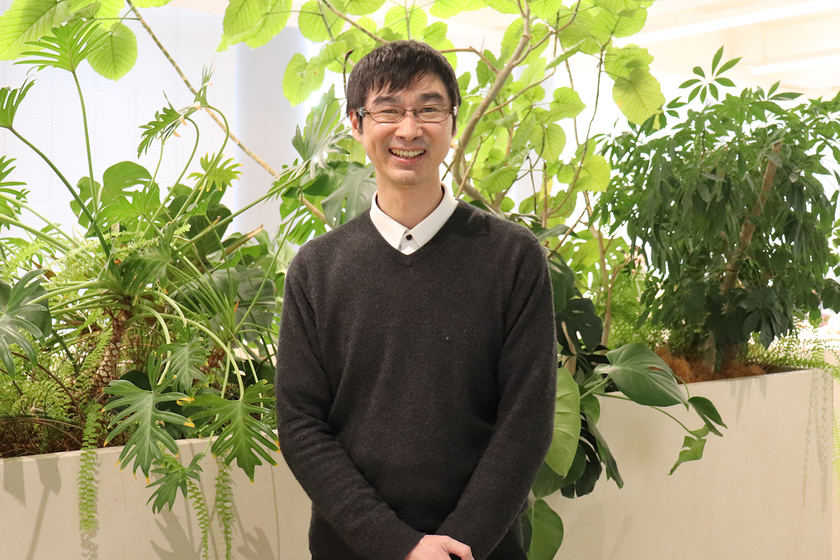

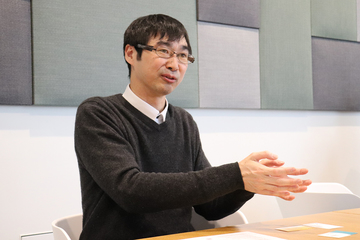

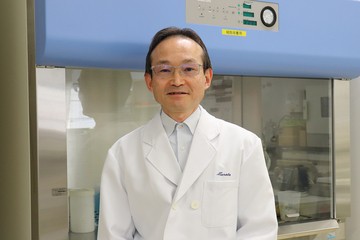

矢野 義明 教授

2000年、京都大学薬学部卒業。2002年、京都大学大学院生命科学研究科修士課程修了。2005年、京都大学大学院薬学研究科博士後期課程修了 博士(薬学)。2005年~2021年、京都大学大学院薬学研究科 助手 助教 講師。2021年、武庫川女子大学薬学部教授。2025年4月、環境共生学部環境共生学科に就任予定。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

先生・教授微生物の研究を通じて環境問題の解決策を探る先生環境共生学部環境共生学科 久能 樹 教授

先生・教授微生物の研究を通じて環境問題の解決策を探る先生環境共生学部環境共生学科 久能 樹 教授 -

先生・教授環境DNAから自然が抱える課題を見つけ、解決法を探る先生環境共生学部環境共生学科 村田 成範 教授

先生・教授環境DNAから自然が抱える課題を見つけ、解決法を探る先生環境共生学部環境共生学科 村田 成範 教授 -

先生・教授環境問題への対策をデザインする先生環境共生学部環境共生学科 天沼 絵理 講師

先生・教授環境問題への対策をデザインする先生環境共生学部環境共生学科 天沼 絵理 講師 -

先生・教授藻類の力を無限に広げる先生環境共生学部環境共生学科 吉田 昌樹 教授

先生・教授藻類の力を無限に広げる先生環境共生学部環境共生学科 吉田 昌樹 教授