こんな先生・教授から学べます

教師に大切な「共生」の教育観を教えてくれる先生

健康は、個人の努力だけで守ることはできないものです。健康な社会は、他者との協力、連帯の中で創られると言っても過言ではありません。例えば、疾病=障害ではない、障害は環境によって作られるということ。環境がバリアフリーになれば障害と言っていたものが障害ではなくなります。私は、福祉社会スウェーデンの義務教育学校を訪れ、”健康”、”共生”、”民主主義”のカリキュラムを研究しています。みんな等しく尊いということ、違いを認め合って共に生きること、そして共生社会の基礎である“民主主義”を、こどもたちがどのように学んでいるのかを調査しています。スウェーデンとの比較を通して、日本の良さも課題も鮮明になってきます。これからも、あらゆるこどもを包摂する“みんなのための学校”を目指して研究を続けます。

キャンパスの豊かな自然を活かした養蜂活動。学部学科を超えた学生同士が協同

非難ではなく批判する力を養う。個々を尊重し、対話を重ねて深まる教育観

教育学科では、1年生から「教育と共生社会」という授業で「共生」の概念や「人と人は同じだけど違う、違うけど同じ」という考え方を学びます。ゼミでは、教育学の基礎文献を学んだうえで各自の問題意識に寄り添い、グループ討議を重ねながら、卒業論文の作成を支援します。小学校教諭や養護教諭を目指す学生たちが、教師として学校の課題をよりよく解決していくためにも、自分の問いを探究し続ける力、批判する力、対話力を養うことを大事にしています。学生たちは仲間の信頼関係の中で自由に発言し、対話を重ねながら成長しています。

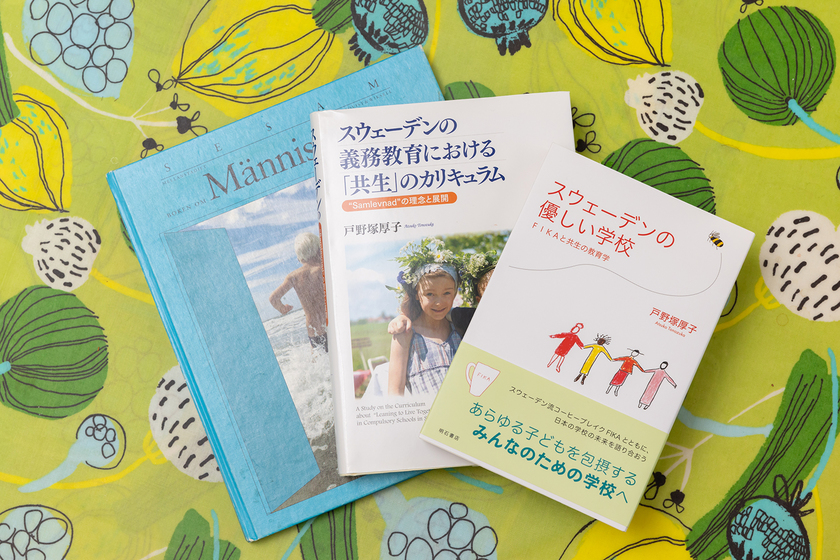

スウェーデンに何度も訪れ研究を重ねる先生の近著。『スウェーデンの優しい学校ーFIKAと共生の教育学』

1人ひとりを大切にする教育とは。子どもの未来を一緒に考えませんか

貧困や健康格差、いじめなど日本の教育は多くの課題を突き付けられています。すぐ解決することはできないかもしれませんが、多様な1人ひとりを大切にする「みんなのための学校」の実現を一緒に考えていきましょう。

自然豊かな環境を生かした学内事業としてハチミツの巣箱を設置。「養蜂は奥が深くて楽しいですよ」と先生

戸野塚 厚子教授

専門:教育学、健康教育学/スウェーデンの学校を訪れ、共生のカリキュラムの比較研究を行っている。筑波大学人間総合科学研究科博士後期課程修了(博士、教育学)、同大学文部技官・助手を経て、1993年に宮城学院女子大学の講師となる。1995年同大助教授、2007年から現職。同大学院健康栄養学研究科教授も兼任。近著に『スウェーデンの優しい学校ーFIKAと共生の教育学』(明石書店/2024年)がある。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

在校生授業や実習、サークル活動で専門性を高め、責任感のある小学校教員へ!教育学部 教育学科 児童教育専攻

在校生授業や実習、サークル活動で専門性を高め、責任感のある小学校教員へ!教育学部 教育学科 児童教育専攻 -

先生・教授発達障害への多様な支援を通して共生社会を目指す先生教育学部教育学科児童教育専攻 梅田 真理教授

先生・教授発達障害への多様な支援を通して共生社会を目指す先生教育学部教育学科児童教育専攻 梅田 真理教授 -

在校生将来は、高校の英語教師もしくは海外で活躍できる仕事がしたい学芸学部 英文学科 ※2026年4月新設 英語文化コミュニケーション学科へ継承

在校生将来は、高校の英語教師もしくは海外で活躍できる仕事がしたい学芸学部 英文学科 ※2026年4月新設 英語文化コミュニケーション学科へ継承 -

在校生本に関わる仕事に就き、1人でも多くの人を楽しませられる本を作りたい!学芸学部 日本文学科

在校生本に関わる仕事に就き、1人でも多くの人を楽しませられる本を作りたい!学芸学部 日本文学科