今は疾病やアレルギーに対応したメニューを考えるのが楽しいです。「あの食材の代わりになるのはなんだろう」と考えることで、知識が深まるのを実感しています

キャンパスライフレポート

先生と生徒の距離が近い実践的な授業で管理栄養士を目指しています!

- 埼玉県 本庄高等学校 卒

私のキャンパスライフShot!

-

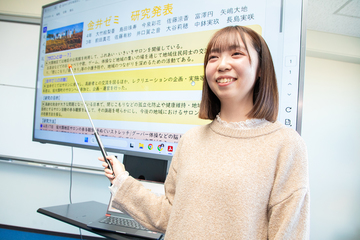

プレゼンの機会も多くコミュ力が磨かれます

-

調理実習の様子。先生と距離が近いのも魅力

-

食品の成分分析や遺伝子の解析を行います

学校で学んでいること・学生生活

大学の文化祭で、来場者に朝食欠食の現状とその影響について説明をしました。自分たちで展示するパネルをいちから作り大変なこともありましたが、見てくださった方に「早速参考にしてみます」と言ってもらえて疲れも吹き飛びましたね。管理栄養士として行う栄養指導の体験にもなり、学科の仲間の結束も高まりました!

これから叶えたい夢・目標

持病のある親族がいて、家族の集まりで同じ食事を食べられない様子を目にしたのが栄養の知識をつけたいと思ったきっかけです。食事は人が生きていく上で欠かせないもの。栄養や食材に関する広い知識を持つ管理栄養士として、一人ひとりに合わせた美味しい食事を正確に提供し、対象者の生活の支えになりたいです。

この分野・学校を選んだ理由

オープンキャンパスで他校に見られないほど先生と学生の距離が近いのを実感できたのが入学の理由です。栄養指導や調理技術を学ぶ授業では一度に複数の先生が学生の様子を見てくれて、その場で疑問を解消できます。

分野選びの視点・アドバイス

現場経験を持つ先生が多く、授業でも経験談を惜しみなく話してくれるので、私たちも将来の参考になるし、何より退屈することなく授業に打ち込めます。また、学生同士で協力しながら勉強する風土があるのも魅力です!

1週間のタイムスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1限目 | 公衆衛生学II | 公衆栄養学実習B | 国家試験対策 | 総合演習II | 疾病の成り立ちB | |

| 2限目 | 臨床栄養学IV | 公衆栄養学実習B | スポーツ栄養学 | 疾病の成り立ちB | ||

| 3限目 | 臨床栄養学実習IIB | 特別講座(人間栄養学系) | 栄養教育論実習B | |||

| 4限目 | 特別講座II(人間栄養学系) | 臨床栄養学実習IIB | 国家試験対策 | 栄養教育論実習B | ||

| 5限目 | 管理栄養士論III | 食物学特別講座II | ||||

| 6限目 |

入学前は大学生活になじめるか不安でしたが、教科ごとに5~6名のグループを組み、学生同士で話す機会も多く自然に打ちとけられました。グループも授業によって変わり、まんべんなく交流できるのもいいですね。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

在校生経済学の視点から、地域の農業問題や世界の食糧問題を学んでいます。農学部 生物生産学科 アグリビジネスコース

在校生経済学の視点から、地域の農業問題や世界の食糧問題を学んでいます。農学部 生物生産学科 アグリビジネスコース -

在校生誰からも「相談したい」と思われるソーシャルワーカーが目標です!健康福祉学部 社会福祉学科

在校生誰からも「相談したい」と思われるソーシャルワーカーが目標です!健康福祉学部 社会福祉学科 -

在校生知識とスキルを磨き、患者様へ安心を届けられる理学療法士になりたい保健医療学部 理学療法学科

在校生知識とスキルを磨き、患者様へ安心を届けられる理学療法士になりたい保健医療学部 理学療法学科 -

在校生事務総合職として「高度救命センター」がある病院で働きたい!健康福祉学部 医療情報学科 医療コース

在校生事務総合職として「高度救命センター」がある病院で働きたい!健康福祉学部 医療情報学科 医療コース