微生物の力を使って化学物質を分解

微生物の力を利用した浄水技術の研究

私たちの日常生活の中で生じる生活排水や、工場などから排出される産業排水など、人間が使った水にはさまざまな物質が含まれていて、そのまま川や海に流してしまうと、環境を汚染してしまいます。そのため浄水技術の研究は、環境工学の中でも欠かせないテーマの一つになっています。

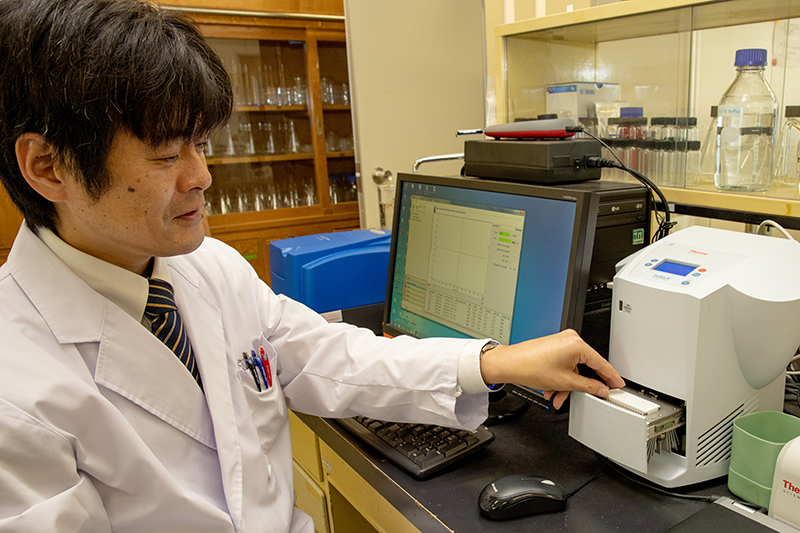

いくつもある浄水方法のうち、私は微生物の働きに着目し、複数の研究を並行して進めています。代表的なものは、ジオキサンという工業排水に含まれる化学物質を、微生物の力で分解処理する方法の研究です。

現在、ジオキサンは法律でその排水基準を決められているので、確実に処理しないといけません。現在、唯一効果のある処理方法は、特殊な薬品と紫外線を使うものですが、薬品代や電気代が高くつくのが難点です。やはり、捨てるものにはコストをかけたくないというのが本音で、より安価で、確実に処理できることが重視されています。

その点、微生物を使った処理方法はローコストです。共同研究している企業の試算によると、薬品と紫外線を使う方法に比べて半分くらいコストを削減できるそうです。長年の研究の結果、すでに実用化できるところまで技術は完成していますから、あとは導入する事業所が現れてくれれば、実用化に向けてはずみがつくでしょう。

実用段階に至るまでの長い道のり

私が研究を始めたころ、ジオキサン分解菌はまだ発見されていませんでしたから、その菌がどこにいるのか、そもそも菌は本当に存在しているかもわからないところからのスタートでした。とにかく手当たり次第に水や土を採取してきて、その中にいる微生物をシャーレの中で培養。ジオキサンを分解する能力があるかを検証していきました。

この段階はゼロかイチかの世界なので、ほとんど博打みたいなものです。外れることがほとんどですが、この微生物が発見できないことには前には進めませんから、気の遠くなるような仕事をコツコツ続けるしかないという、まさに入り口が大変な研究です。そんな苦労の末にジオキサン分解菌を発見することができました。

次は、この菌の特徴を調べていくことになります。分解力はどれくらいなのか、温度に対してどんな反応をするのか、こうした菌の科学的特性を明らかにしていきました。もしこの菌が生物に有害な毒素を作り出す性質ももっているとしたら、ジオキサンを分解できても実用化することはできません。今は遺伝子解析の技術が格段に進歩し、遺伝子を見れば毒素を作り出すかどうかある程度判別できますから、遺伝子解析を行い、安全性も確かめました。

そのなかでおもしろい特徴がいろいろみつかり、いよいよ実用化の糸口が見え始めたのです。現在は、企業と共同で実用化を目指していて、十分な分解力を発揮できるだけの量や活性が、水中のジオキサン分解菌にあるかどうかを評価するツールを研究しているところです。

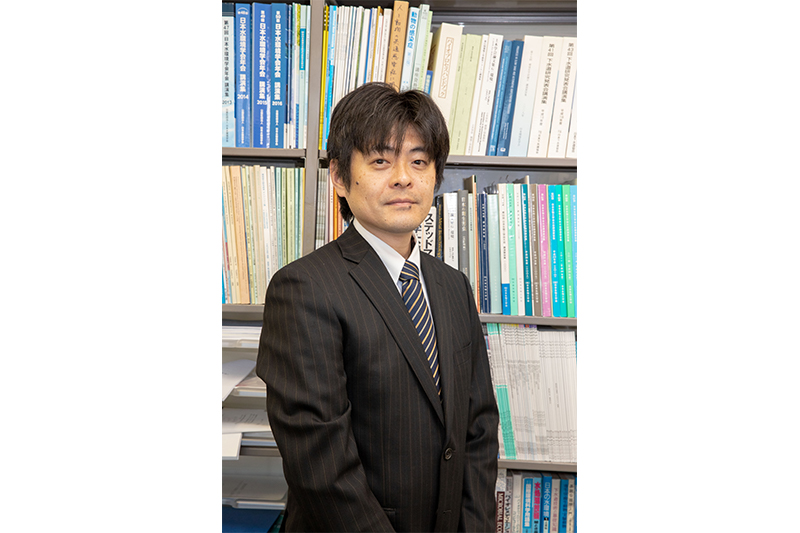

地道な研究の末に新たな菌を発見した清和成教授

東南アジアやアフリカの人が安全な水を飲めるようにする研究

ジオキサンの研究では微生物の力をいい方向に利用しましたが、川や湖、海など自然界の水環境に生息する微生物は、人間にとって有害なケースもあります。東南アジアやアフリカでは、上下水道の整備が万全ではなく、病原性のある微生物が生息する水を生活に使わざるを得ない実情があります。こうした地域の水の安全性を確かめるのも、水環境を考えるうえでは欠かせないテーマです。

私の研究のフィールドは2つ。その一つネパールの首都カトマンズでは山梨大学の皆さんと井戸水を調べているのですが、やはり衛生的には劣悪です。日本人なら一発でお腹を壊してしまうレベルで、現地の人でもちょっと弱っていたり、体力のない子どもだったりすると下痢になってしまいます。ネパールにおける5歳以下の死因の第1位は下痢による脱水症状ですから、一刻も早く改善しなければなりません。

地下水の汚染は、ごみの投棄や下水の垂れ流しなど、現地の人が適切に水を処理していないことも原因の一つです。これから調査を進めるなかで、汚染源や汚染のされ方を特定し、これ以上水が汚染されないように現地の人たちの意識改革を促すことも重要です。

もう一つのフィールドはアフリカ大陸西部に位置するガーナです。熱帯の川には、水に触れるだけで感染し、重篤な感染症を引き起こす住血吸虫という寄生虫がよく生息しています。住血吸虫は、貝に寄生することがわかっているので、その貝を駆除すれば感染のリスクを下げられるのですが、小さい貝ですから川の中からすべて取り除いて駆除するのは無理がありますし、感染力が強いのでとても危険な作業になります。

そこで活躍するのが遺伝子解析です。糞や剥がれ落ちた細胞など、生物が生きている環境には必ずその痕跡が残っています。水の中にもその痕跡が蓄積しているはずで、その痕跡から遺伝子情報を読み取れれば、そこにどんな種類の生き物が生息しているかを推測することができます。わざわざ危険を冒して川の中を探さなくても、バケツで水をザバッと汲んでくるだけで危険な場所が割り出せるわけです。医学部寄生虫学教室の皆さんと共にこの技術を確立し、住血吸虫の駆除を進めるとともに、安全性マップを作って現地の人に情報提供することを目指しています。

全国のオススメの学校

-

中部大学(都市建設工学科)ワンキャンパスのメリットを活かし、豊富な「全学共通教育科目」や「他学部・他学科履修」「外国語教育科目」など、所属学科の学びを超えたクロス・スタディにチャレンジ! より多くの友人や学問と出会えます。私立大学 / 愛知

中部大学(都市建設工学科)ワンキャンパスのメリットを活かし、豊富な「全学共通教育科目」や「他学部・他学科履修」「外国語教育科目」など、所属学科の学びを超えたクロス・スタディにチャレンジ! より多くの友人や学問と出会えます。私立大学 / 愛知 -

専門学校 名古屋デザイナー・アカデミー(インテリアデザイン学科)好きをシゴトに、一歩前へ踏み出すだけ。その先には信じられないほどの可能性が広がっています。名古屋デザイナー・アカデミーは、好きをそのままで終わらせず、業界就職・デビューを目指していける専門学校です。専門学校 / 愛知

専門学校 名古屋デザイナー・アカデミー(インテリアデザイン学科)好きをシゴトに、一歩前へ踏み出すだけ。その先には信じられないほどの可能性が広がっています。名古屋デザイナー・アカデミーは、好きをそのままで終わらせず、業界就職・デビューを目指していける専門学校です。専門学校 / 愛知 -

神奈川大学(化学生命学部)建学の精神「質実剛健・積極進取・中正堅実」のもと、自ら成長し、他者と協力しながら社会で活躍し、価値観の共存する21世紀における「真の実学」を実現・発信できる人材を育成します。私立大学 / 神奈川

神奈川大学(化学生命学部)建学の精神「質実剛健・積極進取・中正堅実」のもと、自ら成長し、他者と協力しながら社会で活躍し、価値観の共存する21世紀における「真の実学」を実現・発信できる人材を育成します。私立大学 / 神奈川 -

桐蔭横浜大学(現代教養学環)「実学」を重視し、徹底した少人数教育や最新の設備で学生の学習をサポート。一人ひとりの秘めた将来への想いを、はっきりとした目標に変えて、その実現に向けた力を身につけることを目指しています。私立大学 / 神奈川

桐蔭横浜大学(現代教養学環)「実学」を重視し、徹底した少人数教育や最新の設備で学生の学習をサポート。一人ひとりの秘めた将来への想いを、はっきりとした目標に変えて、その実現に向けた力を身につけることを目指しています。私立大学 / 神奈川 -

摂南大学(理工学部)徹底した「少人数教育」と、理論と実践を連動させた「アクティブ・ラーニング」により、自らが課題を発見して解決できる知的専門職業人を養成。私立大学 / 大阪

摂南大学(理工学部)徹底した「少人数教育」と、理論と実践を連動させた「アクティブ・ラーニング」により、自らが課題を発見して解決できる知的専門職業人を養成。私立大学 / 大阪 -

新潟日建工科専門学校(建築設計科)日本最大の「建築士養成校」日建グループ!入学者のほとんどが初めて建築・インテリア・大工・測量を学びます。初心者でも安心の授業を展開し、建築・インテリア・大工・測量のスペシャリストを目指します!専門学校 / 新潟

新潟日建工科専門学校(建築設計科)日本最大の「建築士養成校」日建グループ!入学者のほとんどが初めて建築・インテリア・大工・測量を学びます。初心者でも安心の授業を展開し、建築・インテリア・大工・測量のスペシャリストを目指します!専門学校 / 新潟 -

大正大学(デジタル文化財情報学科)大正大学は2026年に100周年を迎えます。文学や歴史、福祉、心理、メディア、経済、政策など6学部の学問分野で地域社会に貢献できる人材を目指します。池袋・巣鴨からアクセスしやすく、西巣鴨駅からは徒歩2分です。私立大学 / 東京

大正大学(デジタル文化財情報学科)大正大学は2026年に100周年を迎えます。文学や歴史、福祉、心理、メディア、経済、政策など6学部の学問分野で地域社会に貢献できる人材を目指します。池袋・巣鴨からアクセスしやすく、西巣鴨駅からは徒歩2分です。私立大学 / 東京 -

神戸動植物環境専門学校(ワイルドアニマルコース)トリマー、愛玩動物看護師、ドッグトレーナー、ペットショップスタッフ、動物園・水族館飼育員、海獣トレーナー、環境保全に関する仕事などを目指せる学科を設置。愛玩動物看護師の資格取得を目指せる養成校です。専門学校 / 兵庫

神戸動植物環境専門学校(ワイルドアニマルコース)トリマー、愛玩動物看護師、ドッグトレーナー、ペットショップスタッフ、動物園・水族館飼育員、海獣トレーナー、環境保全に関する仕事などを目指せる学科を設置。愛玩動物看護師の資格取得を目指せる養成校です。専門学校 / 兵庫 -

ものつくり大学(建設学科)専門分野を細分化せず、関連性のある工学分野を複合的に学び、実践的な技術と知識を身につける。理論と実技を融合した工学教育により、総合力を持ったオールマイティなエンジニアを育成する革新的な工科系大学です。私立大学 / 埼玉

ものつくり大学(建設学科)専門分野を細分化せず、関連性のある工学分野を複合的に学び、実践的な技術と知識を身につける。理論と実技を融合した工学教育により、総合力を持ったオールマイティなエンジニアを育成する革新的な工科系大学です。私立大学 / 埼玉 -

京都工芸繊維大学(工芸科学部)国公立大学 / 京都

環境工学とはどんな学問?

環境工学とはどんな学問?

環境工学と他の学問とのかかわり

環境工学では何をどのように学ぶか

環境工学はこんな人に向いている

環境工学を学んだ後の進路と今後の展望

環境工学の先生に聞く

環境工学ではこんな研究をしています

環境工学のここが面白い

もっと先生たちに聞いてみよう

都市に緑を増やして人々が住みやすい環境を創り出す先生

東京都市大学 環境学部環境創生学科

飯島 健太郎 教授

100年後も安全・安心な都市を一緒に探究してくれる先生

芝浦工業大学 システム理工学部建築・環境課程

増田 幸宏教授

見えない所を、見える化。持続可能な社会実現を目指す先生

日本大学 理工学部土木工学科

小林 義和 教授

環境工学の学生に聞く

もっと在校生たちに聞いてみよう

大好きな自然に触れられる2年間。将来に向けて知識が深まります

東京環境工科専門学校 自然環境保全学科 野生動物保護管理コース

本多 智咲さん

建築・都市・環境を絡めたSDGsの実践と継続に挑戦しています!

芝浦工業大学 システム理工学部 環境システム学科(2026年4月、建築・環境課程へ改組予定)

遠藤 勇人さん

実験や学外調査で実践的な学び「分かる」から生まれる面白さ

東北工業大学 工学部 環境応用化学科 ※2025年4月より環境応用化学課程

佐々木 千夏さん

もっと卒業生たちに聞いてみよう

古民家リフォームで「想像」を「創造」に。お客様の想いを形にできる仕事がしたい

東北職業能力開発大学校

専門課程 住居環境科卒

人々の暮らしに欠かせない建物やインフラ設備を造っています

愛知工業大学

工学部 土木工学科 土木工学専攻 卒 ※2024年4月 土木工学科から社会基盤学科に名称変更

「地図に載るダイナミックな仕事」に携われていることに、喜びと誇りを感じています

中部大学

工学部 都市建設工学科 卒