環境工学とはどんな学問?

環境工学とはどんな学問?

環境問題を解決するための技術や方法を作り出す

科学が進歩したひずみとして発生したさまざまな環境問題。それを解決するための具体的・現実的な技術や方法を作り出すのが環境工学です。扱う分野は多岐にわたり、細分化すればキリがないほどになります。多くの大学では、扱う分野を一部分に絞っていますから、受験前に自分が興味をもっているテーマが何なのか、あらかじめ考えておくことをおすすめします。

環境工学と他の学問とのかかわり

隣接分野の知見を取り込みつつ問題を解決する

水、大気、廃棄物、放射性物質、地球環境、リスクと、さまざまな分野を内包している環境工学は、それぞれに隣接分野が存在するため、非常に多くの分野とかかわりあっています。隣接分野の知見や手法を取り込みながら、環境問題の解決方法をいろいろな切り口から探っていきます。

環境工学では何をどのように学ぶか

大学院まで含めた期間で考えるのが一般的

どの大学でも同じですが、1・2年次では基礎を修得します。扱っている分野が広い大学では、なるべく多くの分野に触れ、幅広い専攻に対応できるようにしています。3年次で専門科目を学んだあと、4年次では研究室に所属して自分の研究を進めていくことになりますが、研究は大学院まで含めた期間で考えるのが一般的です。

環境工学はこんな人に向いている

社会に広く関心をもつことが大切

理数系の科目、特に化学や生物ができるに越したことはありません。しかし、本当に必要なのは社会に広く関心をもち、何かのテーマに問題意識をもち、それを解決したいという情熱をもっていることです。環境問題を何とかしたい、あるいは技術で解決したいと思っている人には向いている学問です。

環境工学を学んだ後の進路と今後の展望

環境省や厚労省で働く選択肢も

環境問題は政策レベルで取り組まないと成果が出にくいため、環境工学の専門家が活躍できるのは、まずは環境省や厚労省、自治体といった公務員です。民間企業では、環境に直接かかわるメーカーでなくても、環境に配慮した製品作りは社会全体に求められていることなので、幅広く活躍できる学問といえます。

環境工学の先生にきく

環境工学ではこんな研究をしています

微生物の力を使って化学物質を分解

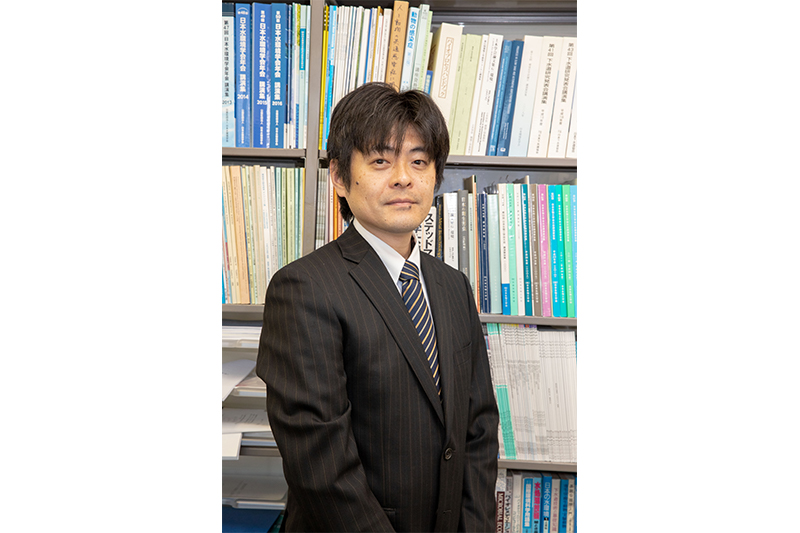

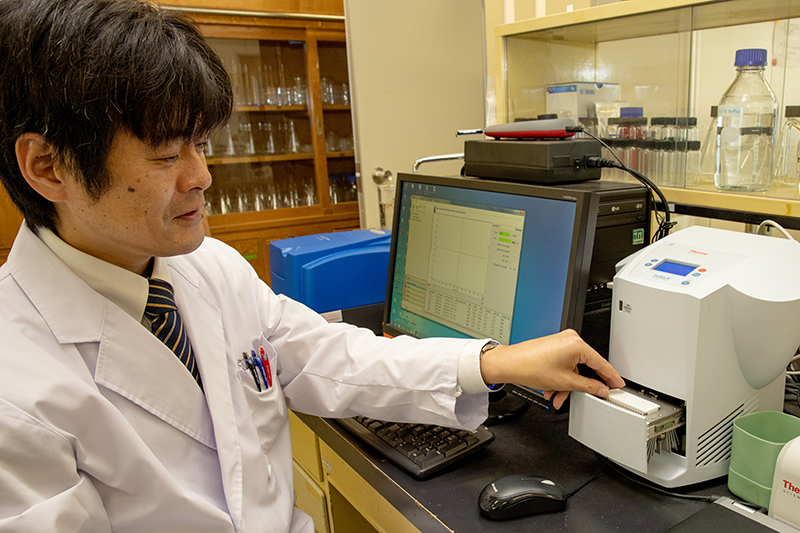

ジオキサンという工業廃水に含まれる化学物質を、微生物の力を使って分解する浄水技術の研究をしています。長い時間をかけてコツコツ続けてきたことで、実用化目前までこぎつけられました。ほかにも微生物と水という観点でいくつかの研究を並行して進めています。(北里大学 医療衛生学部 健康科学科 環境衛生学教室 清和成教授)

浄水技術で安全な水を

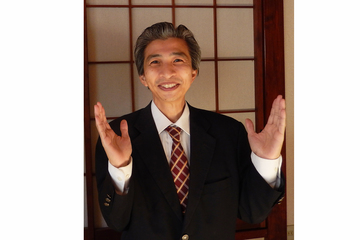

日本では蛇口をひねれば飲み水が出てくるのが当たり前ですが、世界的視野で見ると衛生的な水を利用できない人が約8億人もいます。誰もが安全に水を使える環境を整えるには、浄水技術の発展が不可欠です。そこで安全に水を作れる方法や、安全基準の策定に関する研究を行っています。(京都大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 伊藤禎彦教授)

環境工学のここが面白い

小さな目標を立てて一つずつクリアしていく

最終的なゴールは果てしなく遠いようですが、それに向けて小さな目標を立て、一つずつ達成していくことが研究のモチベーションになります。研究が成長していくなかで、それが人の役に立つものになっていく実感が味わえるのが環境工学の魅力だと思います。(北里大学 医療衛生学部健康科学科環境衛生学教室 清和成教授)

社会の役に立つ技術であることを実感しやすい

社会の役に立つ技術であることを実感しやすいというのが環境工学の一番の魅力です。研究して論文を書いて終わりではなく、実際の施策などの形で社会との結びつきをひしひしと感じながらの研究になります。現在の研究の原点は琵琶湖です。学生時代に琵琶湖やそこに流入する川にざぶざぶ入って水を汲んでは水質調査を行った毎日は、文字どおり、現実に即した学問そのもので、これも環境工学の魅了といえるでしょう。(京都大学大学院 工学研究科都市 環境工学専攻 伊藤禎彦教授)

もっと先生たちに聞いてみよう

都市に緑を増やして人々が住みやすい環境を創り出す先生

東京都市大学 環境学部環境創生学科飯島 健太郎 教授

100年後も安全・安心な都市を一緒に探究してくれる先生

芝浦工業大学 システム理工学部建築・環境課程増田 幸宏教授

見えない所を、見える化。持続可能な社会実現を目指す先生

日本大学 理工学部土木工学科小林 義和 教授

環境工学の学生にきく

環境工学を選んだ理由を教えて!

- SDGsでも注目される環境問題に興味があったから。

- 環境の特性を利用して人の役に立つ研究ができる。

- 震災をきっかけに環境への影響に関心をもったから。

SDGs(持続可能な開発目標)が注目され始めてから、環境についてとても興味をもちました。環境のことを考慮しつつ、化学で世の中を発展させていきたいと思いっているので、この学科を選択しました。

(先進工学部 環境化学科 湖さん)

高校生のころは「環境工学」についてよく知らず、微生物について学ぼうと医療系の学部に進学しました。その後、微生物を殺さず、特性を利用して人間の役に立てるという研究に魅力を感じ、環境工学を学ぶことにしました。

(医療系研究科 環境衛生学教室 O.Tさん)

一次予防という形で医療に携わりたいと思っていました。初めは健康科学について幅広く学んでいたのですが、そのなかで水環境に興味が湧いてきたので、環境工学のコースを選択しました。

(医療衛生学部 健康科学科 匿名希望)

東日本大震災が発生した際、福島原発の事故で放射能の危険性が騒がれ、東北出身の私はそのことをとても身近に感じていました。放射能問題をきっかけに環境問題に関心をもつようになり、大学では環境について学びたいと思ったからです。

(工学研究科 都市環境工学専攻 Oさん)

時間割と授業内容を教えて!

キャンパスライフの参考に、工学部 環境社会工学科2年生の時間割をチェックしてみましょう。

「環境生理学」や「環境工学」「生物工学」「水分学」で環境に関する幅広い知識を身につけます。「プログラミング」や「数学」で工学に必要な基礎力も養います。

1~2年次は、自然科学の学問体系を学び、化学系の基礎科目や実験・実習も行うことで、専門分野の基礎力を固めます。研究に進んだときに必要となる一般教養も身につけるのが一般的です。

3年次には、環境工学全般の専門科目を学び、現場のフィールドワークや実験などを行うことで、幅広く環境問題の解決手法を学んでいきます。4年次は研究室に所属し、自分の研究テーマを掘り下げ、卒業論文の完成を目指します。

環境工学ではこんなテーマで学べるよ!

- 微生物の作用を利用して水を浄化する。

- 気温のサイクルと人間の営みから、温暖化について研究。

- 微生物の働きを利用して燃料電池をつくる。

「環境工学実習」で、微生物の作用で水を浄化する実験を行いました。生物を扱う難しさを理解するとともに、微生物の食物連鎖を目の当たりにすることもできました。生物好きにはたまらない実習だと思います。

(医療系研究科 環境衛生学教室 O.Tさん)

地球温暖化を研究テーマにしています。地球の気温のサイクルと人間の営みという観点から学ぶ講義がとても印象に残っています。普段、疑問に感じていたことがいろいろと結びつき「なるほど、そうだったのか」と納得するなど、多くの気づきがあります。

(医療衛生学部 健康科学科 匿名希望)

私が取り組んでいるテーマは「微生物燃料電池」です。微生物の中には水中の有機物を取り除いて水をきれいにする働きをもつものがいます。微生物燃料電池は、微生物が水をきれいにする際に電気を発生させるので、それを利用しようという試みです。

(工学研究科 都市環境工学専攻 Sさん)

環境工学で楽しかった演習やテーマを教えて!

- 実験で騒音調査をしたり、琵琶湖の微生物を数えた。

- 地球環境の循環・サステナビリティについて知見を広めた。

- 飲み水処理技術の実習が興味深かった。

印象に残っているのは実験系の授業です。騒音の調査をしたり、琵琶湖の水の中にいる微生物を数えたり、大腸菌を繁殖させてその数を数えました。生物学的なものがあったり、化学的なものがあったり、環境工学のいろいろな面が体感できました。

(工学研究科 都市環境工学専攻 Sさん)

「サステナビリティ学入門」という講義が良かったです。地球上のさまざまな物質がどのようにして循環しているかを学びました。さらに、人間がいかに微生物を利用してうまく資源を循環させるかについて、最新技術のトピックも交えて紹介してもらったので、俄然興味をかき立てられました。

(医療系研究科 環境衛生学教室 O.Tさん)

「環境衛生学・工学実習」が印象に残っています。活性炭処理法や沈殿凝集法といった飲み水処理技術の実習が特に興味深かったです。小学生のころに浄水施設を見学したことはありますが、改めてどんなふうに水をきれいにしているのかが学べて、とても新鮮でした。

(医療衛生学部 健康科学科 Mさん)

環境工学を学んでみてどうだった?

- 大きな仕事に携われるのは環境工学の魅力。

- 環境工学は社会との結びつきや学ぶ意義を感じやすい。

- 研究者と現場の両方の視点で考えられるようになった。

学部から大学院まで同じテーマで研究してきました。研究自体は大変難しいものでしたが、とても貴重な経験ができました。今後は実用に近いところで技術を磨きたいと思うようになりました。地図に残るような仕事に携われるのも環境工学の魅力だと感じています。

(医療系研究科 環境衛生学教室 O.Tさん)

学部での研究を通して、私には研究職が向いていると思い大学院への進学を決めました。環境工学のテーマはどれも身近なものばかりなので、社会との結びつきや学ぶ意義を感じやすく、モチベーションが保ちやすいのが魅力です。

(医療衛生学部 健康科学科 Mさん)

環境工学を学んで、研究者と現場の両方の視点で考えられるようになり、視野が広がったと感じます。社会のあらゆる場面にまで活躍の場が広がる、とても重要な学問であると思います。

(工学研究科 都市環境工学専攻 S.Tさん)

記事はスタディサプリ編集部が環境工学を学ぶ学生に対して独自に行ったアンケートへの回答をもとに構成しており、実際の履修内容は各学校により異なる場合があります。各学校についての詳細な情報は学校ページにてご確認ください。

もっと在校生たちに聞いてみよう

大好きな自然に触れられる2年間。将来に向けて知識が深まります

東京環境工科専門学校 自然環境保全学科 野生動物保護管理コース

本多 智咲さん

建築・都市・環境を絡めたSDGsの実践と継続に挑戦しています!

芝浦工業大学 システム理工学部 環境システム学科(2026年4月、建築・環境課程へ改組予定)

遠藤 勇人さん

実験や学外調査で実践的な学び「分かる」から生まれる面白さ

東北工業大学 工学部 環境応用化学科 ※2025年4月より環境応用化学課程

佐々木 千夏さん

もっと卒業生たちに聞いてみよう

古民家リフォームで「想像」を「創造」に。お客様の想いを形にできる仕事がしたい

東北職業能力開発大学校 専門課程 住居環境科卒

大谷 亜由奈さん

人々の暮らしに欠かせない建物やインフラ設備を造っています

愛知工業大学 工学部 土木工学科 土木工学専攻 卒 ※2024年4月 土木工学科から社会基盤学科に名称変更

青山 健志郎さん

「地図に載るダイナミックな仕事」に携われていることに、喜びと誇りを感じています

中部大学 工学部 都市建設工学科 卒

川岸 朱沙さん

環境工学に関連する本

全国のオススメの学校

-

東京科学大学(環境・社会理工学院)国公立大学/東京・千葉・神奈川

-

日本福祉大学(工学部)地域に根ざし世界を目ざす「ふくしの総合大学」として福祉社会をリードする人材を育成私立大学/愛知

日本福祉大学(工学部)地域に根ざし世界を目ざす「ふくしの総合大学」として福祉社会をリードする人材を育成私立大学/愛知 -

島根大学(総合理工学部)国公立大学/島根

-

日本工業大学(環境生命化学科)夢中が見つかる 工学の総合大学私立大学/埼玉

日本工業大学(環境生命化学科)夢中が見つかる 工学の総合大学私立大学/埼玉 -

崇城大学(建築学科)一人ひとりの心に火をつける!「専門力」「英語力」「発想力」を伸ばす未来人になる!私立大学/熊本

崇城大学(建築学科)一人ひとりの心に火をつける!「専門力」「英語力」「発想力」を伸ばす未来人になる!私立大学/熊本 -

愛媛大学(工学部)国公立大学/愛媛

-

日本自然環境専門学校(自然環境研究科)未来の地球のために、未来の自分のために、環境を選ぶという選択専門学校/新潟

日本自然環境専門学校(自然環境研究科)未来の地球のために、未来の自分のために、環境を選ぶという選択専門学校/新潟 -

浜松日建工科専門学校(建築設計科)日建3つのいいね●業界No1グループ力●抜群の2級建築士合格率●3本立ての就職サポート専門学校/静岡

浜松日建工科専門学校(建築設計科)日建3つのいいね●業界No1グループ力●抜群の2級建築士合格率●3本立ての就職サポート専門学校/静岡 -

札幌工科専門学校(環境土木工学科)地域の経済活性化や災害復旧に関わる技術職公務員のほか、地図に残る街づくりを仕事に専門学校/北海道

札幌工科専門学校(環境土木工学科)地域の経済活性化や災害復旧に関わる技術職公務員のほか、地図に残る街づくりを仕事に専門学校/北海道 -

創価大学(理工学部)Discover your potential -自分力の発見-私立大学/東京

創価大学(理工学部)Discover your potential -自分力の発見-私立大学/東京