動植物の優れた能力を生かし、現代社会が抱える多くの課題を解決に導ける

農学には数々の社会課題を解決する力がある

これからの農学に求められるのは、環境・社会・経済問題を同時に解決する「モノづくり」と「コトづくり」の発想です。

今話題のAIには、既存のものを覚えて再現することは得意ですが、これまでにないものを発想することはなかなかできません。単に農産品の効率的な生産を目指すだけでなく、生物の特徴を生かし、そこに人間の技を加えて、社会の課題を解決するイノベーションを生み出していく学問と期待が高まっています。もちろん、そこには農家の経営を安定させる工夫も盛り込まれています。そうやって作り出したものを私は「農藝品」と呼び、この研究分野を「デザイン農学」と名づけています。先進農学と言っても良いかもしれません。

カイコを例にとってもう少しお話しすると、明治の初期、絹糸は日本の重要な輸出品でした。総輸出額の約半分を占めていた時期もあるほどで、日本が産業立国として自立する礎を築いてくれたと言っても過言ではありません。ところが、いまや養蚕農家は全国に数十軒しかありません。世界一の品質と言われたシルクの知識と技術が消滅寸前に追い込まれているのです。これは、養蚕とシルク研究の目標が、長く良質の絹糸の生産にとどまってしまったためだと考えています。シルクが肌にやさしいことは古くから知られてきました。だからこそ珍重されたわけですが、近年になるまで、なぜ肌にやさしいのか研究されたこともなかったのです。人間は異物に触れるとそれを排除しようとする免疫機能が働きます。激しいときはアレルギー反応を起こしますが、シルクではそれが起こりません。衣類としてまとったときはもちろん、手術用の糸として使っても、ほとんどアレルギーになりません。それは人間がシルクを異物と認識しないからで、研究を深めていけば、シルクは医療を大きく変える可能性もあるのです。

日本では、AI、ロボティクスが台頭してきている一方、エネルギー問題、環境問題、超高齢化社会、成人病や認知症などの健康不安などなど、現代社会が抱える課題が山積みです。デザイン農学は、その多くに画期的な答えをもたらすと、私は信じています。

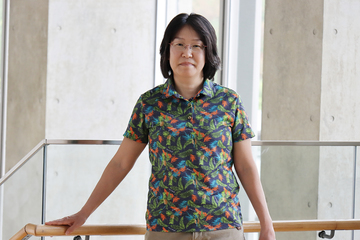

「なぜ、どうして」と疑問に思う心が大切と長島孝行教授

研究のヒントはすぐ足元に

こうした研究の基本となるのは、なんといっても生物や自然のもつ優れた力です。厳しい生存競争の中で勝ち抜いてきた生物たちは、どれも驚くような能力をもっています。ところが、私たちはともすれば、その特徴を当然のことと見過ごしてしまいがちです。どうしてキリンはあんな高いところに脳があるのに血液が届くのか。どうしてヤモリはツルツルの窓ガラスでもすべらないのか。それを不思議に感じた研究者が秘密を解明し、製品化へと繋げています。皆さんも子どものころは見るものすべてが不思議で、「なぜ」「どうして」と大人を質問攻めにしていたことでしょう。そのころの気持ちをもう一度思い出して、身の回りを見つめてみてください。ヒントは、身近にたくさん転がっていますよ。

全国のオススメの学校

-

明治大学(農学部)建学の精神「権利自由」「独立自治」に基づき、強い「個」を育む教育研究を実施。日本屈指の総合大学ならではの幅広い学問領域で学ぶ意欲に応え、社会に貢献し、世界で活躍できる人材を育成します。私立大学 / 東京・神奈川

明治大学(農学部)建学の精神「権利自由」「独立自治」に基づき、強い「個」を育む教育研究を実施。日本屈指の総合大学ならではの幅広い学問領域で学ぶ意欲に応え、社会に貢献し、世界で活躍できる人材を育成します。私立大学 / 東京・神奈川 -

埼玉工業大学(バイオサイエンス専攻)テクノロジーとヒューマニティの融合と調和を目指して、文理融合の2学部・5学科・14専攻を設置。国家資格公認心理師を目指すカリキュラムも開講。私立大学 / 埼玉

埼玉工業大学(バイオサイエンス専攻)テクノロジーとヒューマニティの融合と調和を目指して、文理融合の2学部・5学科・14専攻を設置。国家資格公認心理師を目指すカリキュラムも開講。私立大学 / 埼玉 -

長浜バイオ大学(バイオサイエンス学部)フロンティアバイオサイエンス学科、バイオデータサイエンス学科、アニマルバイオサイエンス学科、臨床検査学コースを設置するバイオサイエンスの総合大学。追究したい学びにどっぷりつかる環境が整っています。私立大学 / 滋賀

長浜バイオ大学(バイオサイエンス学部)フロンティアバイオサイエンス学科、バイオデータサイエンス学科、アニマルバイオサイエンス学科、臨床検査学コースを設置するバイオサイエンスの総合大学。追究したい学びにどっぷりつかる環境が整っています。私立大学 / 滋賀 -

弘前大学(農学生命科学部)国公立大学 / 青森

-

大阪工業大学(生命工学科)理工系は都市・建築から機械・電気電子・ロボット・情報・化学とあらゆる分野を網羅。また、文理融合のデータサイエンス学科や、文系学部の知的財産学部を設置する、関西有数の理工系総合大学。私立大学 / 大阪

大阪工業大学(生命工学科)理工系は都市・建築から機械・電気電子・ロボット・情報・化学とあらゆる分野を網羅。また、文理融合のデータサイエンス学科や、文系学部の知的財産学部を設置する、関西有数の理工系総合大学。私立大学 / 大阪 -

三重大学(生物資源学部)国公立大学 / 三重

-

東洋大学(生命科学部)東洋大学は、14学部を擁する総合大学です。哲学教育を基礎として、世界に通用する人財を育成します私立大学 / 東京・埼玉

東洋大学(生命科学部)東洋大学は、14学部を擁する総合大学です。哲学教育を基礎として、世界に通用する人財を育成します私立大学 / 東京・埼玉 -

東洋食品工業短期大学(包装食品工学科)「少人数教育」を最大限に活かし、加工・充填・密封・殺菌・流通・品質管理・衛生管理等のそれぞれの理解度が高まるカリキュラムにより、多様な食品・容器に対応できる技術・知識を体系立てて修得できます。私立短大 / 兵庫

東洋食品工業短期大学(包装食品工学科)「少人数教育」を最大限に活かし、加工・充填・密封・殺菌・流通・品質管理・衛生管理等のそれぞれの理解度が高まるカリキュラムにより、多様な食品・容器に対応できる技術・知識を体系立てて修得できます。私立短大 / 兵庫 -

東北医科薬科大学(生命薬科学科)1939年の創立以来、医療や地域に貢献する多数の人材を輩出。医学部と薬学部をもち、基礎知識から実践に至るまで、学生一人ひとりへのフォロー体制を整備。地域医療を担う存在として成長ができる環境があります。私立大学 / 宮城

東北医科薬科大学(生命薬科学科)1939年の創立以来、医療や地域に貢献する多数の人材を輩出。医学部と薬学部をもち、基礎知識から実践に至るまで、学生一人ひとりへのフォロー体制を整備。地域医療を担う存在として成長ができる環境があります。私立大学 / 宮城 -

東北大学(農学部)国公立大学 / 宮城

農学とはどんな学問?

農学とはどんな学問?

農学と他の学問とのかかわり

農学では何をどのように学ぶか

農学はこんな人に向いている

農学を学んだ後の進路と今後の展望

農学の先生に聞く

農学ではこんな研究をしています

農学のここが面白い

もっと先生たちに聞いてみよう

さまざまな再生可能エネルギーの活用法を教えてくれる先生

酪農学園大学 農食環境学群農環境情報学類

石川 志保先生

お米の澱粉を研究し、加工品の販売普及まで行っている先生

秋田県立大学 生物資源科学部生物生産科学科

藤田 直子教授

有機農業を通じて食と地域を“根っこ”から見直す先生先生

明治国際医療大学 農学部

秋津 元輝先生

農学の学生に聞く

もっと在校生たちに聞いてみよう

目標は野菜生産の現場で祖父のような熟練の技術者になること

テクノ・ホルティ園芸専門学校 野菜生産コース

島村 拓実さん

夢は農業法人の立ち上げ!大規模で効率的なスマート農業に挑戦!

東北農林専門職大学 農林業経営学部・農業経営学科

山田 開晴さん

花は生活や人生の節目を彩る大切な存在。その魅力を伝えていきたい!

テクノ・ホルティ園芸専門学校 花き生産コース

N.M.さん

もっと卒業生たちに聞いてみよう

自分の経験を基に、花の魅力や育て方、管理方法をたくさんの人に伝えていきたい

テクノ・ホルティ園芸専門学校

花き生産コース

学生時代、野菜づくりの授業を通して野菜の味に感動!そしてこの道を志しました。

テクノ・ホルティ園芸専門学校

園芸療法・福祉コース(2019年4月 野菜生産コースに名称変更)

技術と感性。その両方を磨くことが良い庭園を生み出す秘訣です。

テクノ・ホルティ園芸専門学校

造園コース