より豊かな歌の読み方を考える

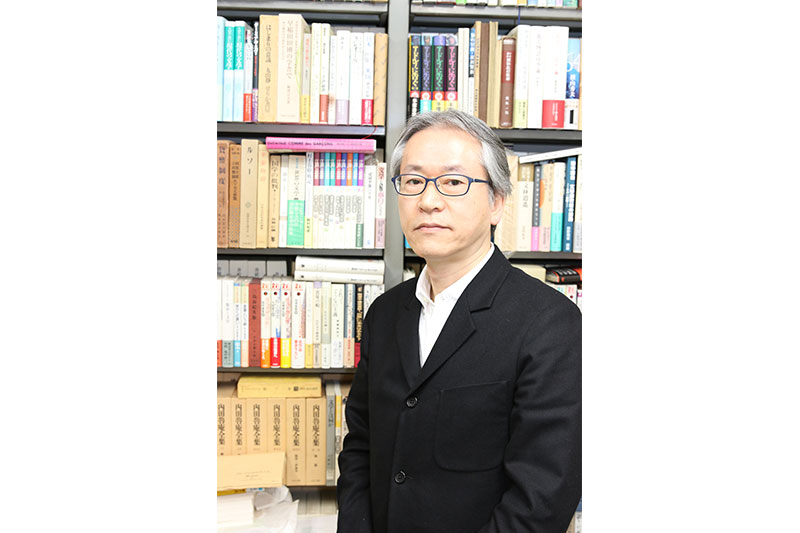

一般的なイメージとは異なる万葉集の魅力を語る土佐秀里教授

漢字だけで書かれていた古代の日本文学

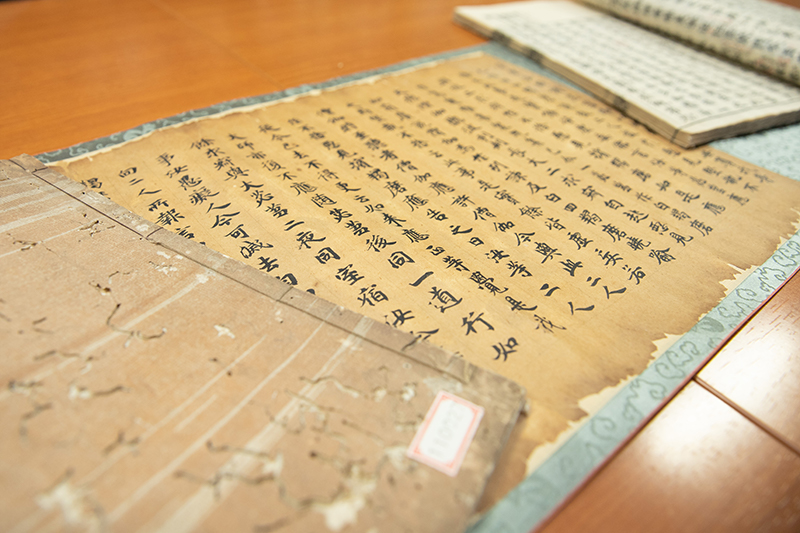

奈良時代にはひらがなやカタカナがまだなかったため、『万葉集』や『古事記』はすべて漢字だけで書かれています。しかも、漢字の使い方や読み方にまだ統一的なルールが確立していなかったため、後世の研究者は「この字はどう読むのか」、「この歌はどういう意味なのか」を読み解くのにたいへん苦心してきました。『源氏物語』のようにひらがなで書かれた作品は、文字の読み方がわからないということはまずありませんが、漢字だけで書かれた『万葉集』には読み方がわからないところがかなりあります。平安時代になると、『万葉集』はどう読んだらいいのかわからない難しい本になっていました。『万葉集』の研究は、まずは「字の読み方」から考えなければなりません。字の読み方ひとつで、歌の意味も大きく変わってきます。

文学研究は、「作者の意図」を探ることよりも、「作品のもつ豊かな可能性」を探ることに目的があります。作者が何を考えていたのかなんて結局はわかりませんし、たいしたことは考えていなかった可能性さえあります。文学研究に唯一の「正解」はありません。正解はないのですが、しかし「より豊かな読み方」はあります。『万葉集』の研究は、同時代の文献や古辞書、注釈書といった資料をもとに、文字の使い方や言葉の意味を考え、また当時の歴史的な状況や生活環境を理解することで、最終的に「より豊かな読み方」の可能性を考えてゆくものです。

どう読んだら「より豊かに読める」のかを文脈から考える

東の野に炎の立つ見えて かへり見すれば月傾きぬ

原文:東野 炎 立所見而 反見為者 月西渡

中学の教科書でもお馴染みの柿本人麻呂の歌です。現在は前半部を「ひんがしののに かぎろひの たつみえて――」と読むのが一般的ですが、これは江戸時代の国学者・賀茂真淵が提唱した読み方で、それまでは「あづまのに けぶりのたてる ところみて――」と読まれていました。「かぎろひ(陽炎)」と「けぶり(煙)」とではかなり印象が違いますよね。

『古事記』や『日本書紀』などの同時代の文献や、平安時代以降につくられた古辞書を調べてみると「炎」という字には「かぎろひ」、「けぶり」、「ほのほ」など複数の読み方が存在していて、どれが作者の意図した読み方なのかはわかりません。言葉単体で考えてもわからないので、この歌が詠まれた背景や文脈から「どう読んだらしっくりくるのか」を考えてみます。

この歌の大意は「東の空から炎が上がってくるのが見えて、振り返って反対を見ると月が沈んでいる」となります。東の空に上がるもので、月と対比されるものといえば、普通は太陽でしょう。実はこの歌は、一続きのグループの中の一部であって、この直前の歌が夜中のシーンで、直後の歌が朝のシーンなのです。その流れからいっても、日が昇る夜明けのシーンだと考えるのが自然です。

しかし、太陽を表すのに「かぎろひ」や「けぶり」ではどうもしっくりきません。いろいろ資料にあたって検討した結果、私はとりあえず「ほのほ」と読んだらいいのではないかと考えてみました。世間の常識に逆らう孤独な説なのですが。

うわべの「感動」にまどわされない読解を目指す

『万葉集』の研究が難しいのは、「炎」の例のように当時の読み方がわからなくなっているからだけではありません。写本が作られる過程で写し間違えたり、意図的に本文が改変されて伝えられたりしていることも大きな要因です。

降る雪はあはにな降りそ 吉隠(よなばり)の猪養(ゐかひ)の岡の寒からまくに

原文:零雪者 安播尓勿落 吉隠之 猪養乃岡之 寒有巻尓

これは穂積皇子(ほづみのみこ)が、亡くなった但馬皇女(たじまのひめみこ)のお墓の前で詠んだ一首です。現代語訳としては「雪よ、そんなに降らないでくれ。お墓で眠る但馬皇女が寒いだろうから」というのが一般的です。

しかしこの解釈には疑問があります。というのも、現在の活字本で「寒有巻尓」と書かれている部分を、古い写本で見るとほとんどが「塞為巻尓」となっているのです。これを「寒からまくに」と読むのはちょっと無理があります。

では、どうしてこのような現代語訳が一般化したのでしょうか。たしかに「塞」と「寒」とはよく写し間違える字なのですが、「為」が「有」になったのは江戸時代に考え出された意図的な改変なのです。どうしてそんな改変をしたのか、その理由を説明するために、この歌が作られた状況を紹介しておきましょう。

但馬皇女は穂積皇子に思いを寄せていて、ほとんどストーカー化するほど積極的にアプローチをしていました。ところが穂積皇子はそれに返事もせず、ずっと無視し続けていました。しかし、いざ但馬皇女が亡くなってしまうと、穂積皇子は但馬皇女の気持ちをはぐらかし続けたことを後悔し、雪の降りしきる日に、彼女のお墓がある「吉隠の猪養の岡」を訪れ、泣きながら彼女を偲ぶ歌を詠んだというわけです。

映画のワンシーンのように美しく、感動的な場面ですよね。そうなると読み手としてはどうしてもこの部分を「寒からまくに」と読みたくなりますが、「塞為巻尓」ではそう読めません。かといって他にいい読み方も思いつきませんので、意味も読みもはっきりしない「塞為巻尓」よりも、読み手が感動できる「寒有巻尓」に変えてしまったのです。しかしわからないから変えてしまえというのは乱暴な話です。難しいけれど、もう一度「塞為巻尓」から考え直してみる必要があると思います。

「安い感動は文学の敵」というのが私の持論なのですが、ありがちな「感動」に囚われてしまうと、内容を都合のいいように改変したり、矛盾を無視してしまったりする危険性があります。感動することが悪いわけではありませんが、研究するときには、感動から一歩引いたところで、冷静に読む態度が必要になってきます。

全国のオススメの学校

-

同志社大学(文学部)1875年新島襄が同志社英学校を創立して以来、「良心教育」を建学の精神に「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」を教育理念に、時代が求める人物を社会へ送り出しています。私立大学 / 京都

同志社大学(文学部)1875年新島襄が同志社英学校を創立して以来、「良心教育」を建学の精神に「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」を教育理念に、時代が求める人物を社会へ送り出しています。私立大学 / 京都 -

大原ビジネス公務員専門学校水戸校(公務員総合コース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、簿記やパソコンなどの資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 茨城

大原ビジネス公務員専門学校水戸校(公務員総合コース)資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、簿記やパソコンなどの資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 茨城 -

大原ビジネス公務員専門学校金沢校(府庁・県庁等初級レベルコース)就職試験に対応したカリキュラム、教材や設備も充実。実績と歴史ある大原学園なら警察官・消防官などの公務員試験や、税理士・公認会計士試験の合格、大手ホテルなど憧れの企業への就職を目指せます。専門学校 / 石川

大原ビジネス公務員専門学校金沢校(府庁・県庁等初級レベルコース)就職試験に対応したカリキュラム、教材や設備も充実。実績と歴史ある大原学園なら警察官・消防官などの公務員試験や、税理士・公認会計士試験の合格、大手ホテルなど憧れの企業への就職を目指せます。専門学校 / 石川 -

大原ビジネス公務員専門学校長野校(警察官・消防官コース(2・1年制))資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、簿記やパソコンなどの資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 長野

大原ビジネス公務員専門学校長野校(警察官・消防官コース(2・1年制))資格は就職でのアピールにつながります。きめ細かい授業やオリジナルテキストを使用した効率的なカリキュラムで、簿記やパソコンなどの資格取得をめざします。もちろん、面接や筆記試験対策もバッチリ行います。専門学校 / 長野 -

和洋女子大学(AIライフデザイン学科)和洋女子大学は1897(明治30)年の創設以来、約130年近く、社会で活躍できる女性を輩出してきました。少人数制で学生と教員との距離が近く、親身で温かな教育を提供しており、進路支援の体制も万全に整えています。私立大学 / 千葉

和洋女子大学(AIライフデザイン学科)和洋女子大学は1897(明治30)年の創設以来、約130年近く、社会で活躍できる女性を輩出してきました。少人数制で学生と教員との距離が近く、親身で温かな教育を提供しており、進路支援の体制も万全に整えています。私立大学 / 千葉 -

総合学園ヒューマンアカデミー秋葉原校(ノベルス・シナリオカレッジ)学生一人ひとりに寄り添う「面倒見の良さ」と「企業連携で就職に強い」がウリの専門校。ゲーム会社との共同ゲーム制作や雑誌編集者160名以上との出会いが夢を叶える。その他教育機関 / 東京

総合学園ヒューマンアカデミー秋葉原校(ノベルス・シナリオカレッジ)学生一人ひとりに寄り添う「面倒見の良さ」と「企業連携で就職に強い」がウリの専門校。ゲーム会社との共同ゲーム制作や雑誌編集者160名以上との出会いが夢を叶える。その他教育機関 / 東京 -

文教大学(日本語日本文学科)大学創設以来、建学の精神である「人間愛」の精神の上に一人ひとりの学生の個性を大切にするきめ細かな教育を行っています。全学部で教員免許を取得することが可能で、人間性豊かな教員を多く輩出しています。私立大学 / 埼玉・東京・神奈川

文教大学(日本語日本文学科)大学創設以来、建学の精神である「人間愛」の精神の上に一人ひとりの学生の個性を大切にするきめ細かな教育を行っています。全学部で教員免許を取得することが可能で、人間性豊かな教員を多く輩出しています。私立大学 / 埼玉・東京・神奈川 -

宮城学院女子大学(日本文学科)キリスト教精神に基づき1886年に誕生し、女性の自立と社会での活躍を推し進めてきた宮城学院。変化の多い社会の中で自分らしく輝き続けるため、「愛のある知性」を育む環境があります。私立大学 / 宮城

宮城学院女子大学(日本文学科)キリスト教精神に基づき1886年に誕生し、女性の自立と社会での活躍を推し進めてきた宮城学院。変化の多い社会の中で自分らしく輝き続けるため、「愛のある知性」を育む環境があります。私立大学 / 宮城 -

関西学院大学(文学部)スクールモットーである「Mastery for Service(奉仕のための練達)」を体現する、創造的かつ有能な世界市民を育成します。就職サポートも充実しており、20万人を超える卒業生は、様々な分野で活躍しています。私立大学 / 兵庫

関西学院大学(文学部)スクールモットーである「Mastery for Service(奉仕のための練達)」を体現する、創造的かつ有能な世界市民を育成します。就職サポートも充実しており、20万人を超える卒業生は、様々な分野で活躍しています。私立大学 / 兵庫 -

大原簿記法律&製菓専門学校和歌山校(公務員公安系コース)公務員・ホテル・製菓など、様々な分野のプロを目指せるコースを設置。業界トップクラスの規模の大原学園による安心・充実の学習環境と現場を知り尽くしたプロ講師が希望の業界への就職を万全にサポート!専門学校 / 和歌山

大原簿記法律&製菓専門学校和歌山校(公務員公安系コース)公務員・ホテル・製菓など、様々な分野のプロを目指せるコースを設置。業界トップクラスの規模の大原学園による安心・充実の学習環境と現場を知り尽くしたプロ講師が希望の業界への就職を万全にサポート!専門学校 / 和歌山

日本文学とはどんな学問?

日本文学とはどんな学問?

日本文学と他の学問とのかかわり

日本文学では何をどのように学ぶか

日本文学はこんな人に向いている

日本文学を学んだ後の進路と今後の展望

日本文学の先生に聞く

日本文学ではこんな研究をしています

日本文学のここが面白い

もっと先生たちに聞いてみよう

映画を通して人間を探求する旅に案内してくれる先生

宮城学院女子大学 学芸学部日本文学科

李 敬淑 准教授

日本文学の研究や創作を通して学生の成長を支える先生

帝塚山大学 文学部日本文化学科

後藤 博子 教授

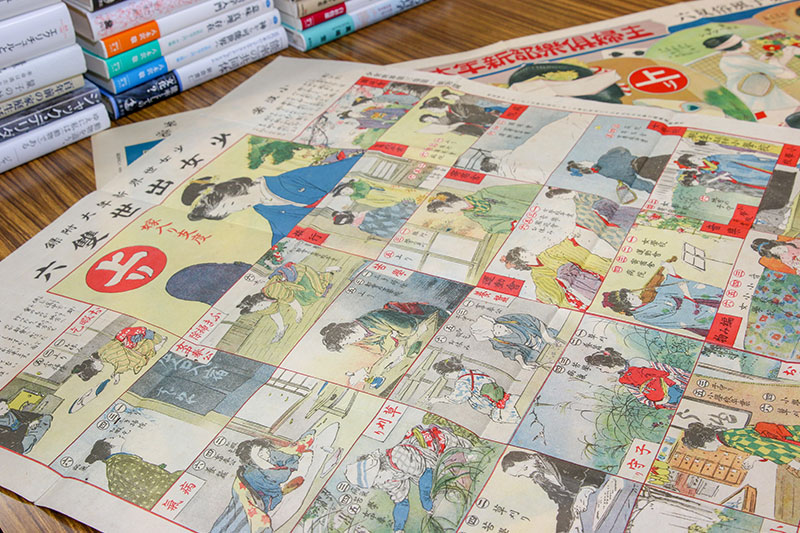

江戸時代の文学をひもとき「世の中のあり方」を考える先生

盛岡大学 文学部日本文学科

紅林 健志准教授

日本文学の学生に聞く

もっと在校生たちに聞いてみよう

高校の国語教諭を目指して。「国語」の面白さを生徒たちに伝えたい!

大正大学 文学部 日本文学科

高野 柚さん

尊敬できる先生と出会えて、自分がやりたいことを見つけました

白百合女子大学 文学部 国語国文学科

小室 愛さん

「いろんな世界に入り込み疑似体験できる」読書の魅力を子どもたちに伝えたい

皇學館大学 文学部 国文学科 国語教育コース(中高教員)

井上 和奏さん

もっと卒業生たちに聞いてみよう

“記者として”ではなく“人として”向き合うことを大切に。心を動かす言葉を届けたい。

國學院大學

文学部 日本文学科

これまで本を読んでこなかった人たちに、本との出会いの場を作れればと思っています。

聖徳大学(通信教育部)

通信教育学部・文学部・文学科・図書館情報コース

人と本との出会いをつなぐ図書館司書。一生心に残る本を提供できたら嬉しいです

皇學館大学

文学部 国文学科 国語・国文学コース

日本文学に関連する本

関連する仕事・資格もチェックしよう

関連する記事

-

伊勢物語「東下り」原文と現代語訳・テスト対策のポイントをわかりやすく解説!

伊勢物語「東下り」原文と現代語訳・テスト対策のポイントをわかりやすく解説!伊勢物語は授業や試験でも扱われる題材で古文の勉強でおさえておきたい単語や文法がたくさんつまっているよ。 そこで今回は、伊勢物語「東下り」について、スタディサプリの古文・漢文講師 岡本梨奈先生に解説してもらった。 【今回教えてくれたのは…】 岡本梨奈先生 古文・漢文講師 スタディ …

-

平家物語「木曾の最期」原文と現代語訳・テスト対策のポイントを解説!

平家物語「木曾の最期」原文と現代語訳・テスト対策のポイントを解説!冒頭の「祇園精舍の鐘の声、諸行無常の響きあり」という名文で、広く知られている平家物語。 平家物語には、古文の勉強でおさえておきたい単語や文法がたくさんつまっているよ。 そこで今回は、平家物語「木曾の最期」について、スタディサプリの古文・漢文講師 岡本梨奈先生に解説してもらった。 【今回教えてくれたの …

-

伊勢物語「筒井筒」原文と現代語訳・テスト対策のポイントをわかりやすく解説!

伊勢物語「筒井筒」原文と現代語訳・テスト対策のポイントをわかりやすく解説!伊勢物語は授業や試験でも扱われる題材で古文の勉強でおさえておきたい単語や文法がたくさんつまっているよ。 そこで今回は、伊勢物語「筒井筒」について、スタディサプリの古文・漢文講師 岡本梨奈先生に解説してもらった。 【今回教えてくれたのは…】 岡本梨奈先生 古文・漢文講師 スタディ …

-

Webライターとは?仕事内容・年収・向いている人・なり方を完全解説!

Webライターとは?仕事内容・年収・向いている人・なり方を完全解説!Webライターとは、インターネット上で公開されるさまざまな文章コンテンツを執筆する人のことだ。 在宅ワーカーやフリーランスも多く、柔軟な働き方ができる職業としても注目を集めている。 デジタル社会の発展とともに需要が高まっており、文章力だけでなく、幅広い知識を活かせる新しい職業であるWebライター。 …

-

文学部とは?学べること、身につく力は?ゼミ・授業・就職先を先輩に聞きました!

文学部とは?学べること、身につく力は?ゼミ・授業・就職先を先輩に聞きました!文学部というと、日本文学やイギリス文学などのいわゆる「文学」を学ぶものと思っていない? 実はひとくちに文学部といってもその範囲は、地理に歴史、心理学や宗教学、人間科学など、とても広いのだ。 今回はそんな「文学部」について、何が学べるのか、どんなスキルを身につけることができるのか、就職先にはどんなもの …