骨や石や木などのさまざまな遺物から想像力を働かせる

考古学の魅力を語る阿部芳郎教授

新しい発見から定説が覆されることもある

考古学は、日本では文学部にある学問ですが、科学の進歩とともに化学や数学といった理系分野との学際研究が著しく進んでいます。その結果、さまざまな新しい発見があり、定説が覆されるというのも珍しくありません。

例えば、縄文時代の社会というのは、これまで貧富の差がない平等な社会と言われていました。原始的な社会とはそういうもので、その後、身分の差が生まれていったというのが考古学的な定説でした。ところが、縄文時代は平等な社会ではなく、すでに身分の差があったということが、アクセサリーや食べ物の研究からわかっているのです。縄文時代は、みんなが同じ食べ物を分け合って食べていたと考えられていたのですが、実はグループによって、食べているものが極端に異なり、何らかの社会的な役割の中でそういう生活をしていたという可能性が出てきました。

そうした新しい発見がたくさんあることが、考古学の大きな魅力です。縄文時代というのは、文献が残されていない時代ですから、記録を頼りにすることはできません。土の中から出てきた遺物を分析し、そこから想像力を働かせていく、それが考古学の醍醐味です。

発掘された耳飾り

塩はどのようにして作られたのか?

今取り組んでいる研究テーマのひとつは 、「塩はいつから、どのように作られたのか」というものです。岩塩の産出しない日本は古来海水から塩を作っていたと考えられています。しかし、具体的な塩作りの方法やその起源についてはまだ解明されていません。このことを解明するためには遺跡に堆積した土の中から微細な情報を探し出すことが必要です。これまでの研究で製塩は海草を焼いた灰を用いて海水を煮詰めたことがわかってきました。さらに遺跡の炭から年代を測定すると、その起源は従来の説を1000年以上も古く遡ることもわかりました。次なる課題は「塩は何のため使われたのか」というものです。私たちの食卓にもある塩とは一体どのような歴史をたどったのでしょうか。難しい課題ですが研究は続きます。

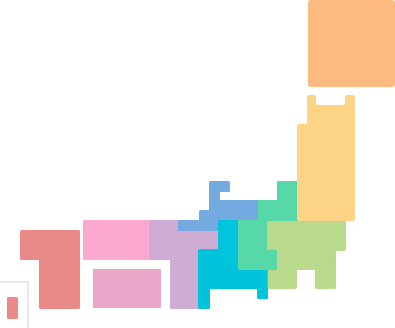

全国のオススメの学校

-

武蔵大学(日本・東アジア文化学科)開学以来の伝統である少人数制の「ゼミ」教育を基盤として、正解のない課題が山積みする社会で、自ら解を見つけていく力を磨きます。多様化が進む世界で、主体性と行動力を持ち、他者と協働できる人を育みます。私立大学 / 東京

武蔵大学(日本・東アジア文化学科)開学以来の伝統である少人数制の「ゼミ」教育を基盤として、正解のない課題が山積みする社会で、自ら解を見つけていく力を磨きます。多様化が進む世界で、主体性と行動力を持ち、他者と協働できる人を育みます。私立大学 / 東京 -

札幌学院大学(人間科学科)経済支援力:給付や免除など返済不要の制度で勉学に打ち込む学生を応援。修学支援力:自分らしく学ぶための科目選択をみなさんと一緒に考える。就職支援力:学生それぞれが豊かな人生を送るための就活支援。私立大学 / 北海道

札幌学院大学(人間科学科)経済支援力:給付や免除など返済不要の制度で勉学に打ち込む学生を応援。修学支援力:自分らしく学ぶための科目選択をみなさんと一緒に考える。就職支援力:学生それぞれが豊かな人生を送るための就活支援。私立大学 / 北海道 -

福井県立大学(恐竜学部)国公立大学 / 福井

-

大東文化大学(歴史文化学科)幅広い教養と専門・実践教育で、広い視野と主体性を育成します。初年次からのキャリア教育や、学生12人に対し教員1人の少人数教育など、親身できめ細かな教育が魅力。私立大学 / 東京・埼玉

大東文化大学(歴史文化学科)幅広い教養と専門・実践教育で、広い視野と主体性を育成します。初年次からのキャリア教育や、学生12人に対し教員1人の少人数教育など、親身できめ細かな教育が魅力。私立大学 / 東京・埼玉 -

金沢学院大学(歴史学・考古学専攻)文学・教育・経済・経営・芸術・スポーツ科学・栄養に情報工学*を加え、北陸随一の私立総合大学へと「進化」する金沢学院大学は、教育や就職はもちろん資格取得も徹底支援します。*2024年4月設置私立大学 / 石川

金沢学院大学(歴史学・考古学専攻)文学・教育・経済・経営・芸術・スポーツ科学・栄養に情報工学*を加え、北陸随一の私立総合大学へと「進化」する金沢学院大学は、教育や就職はもちろん資格取得も徹底支援します。*2024年4月設置私立大学 / 石川 -

武庫川女子大学(歴史文化学科)女子大最多の学生数一万人を誇る女子総合大学。文系から理系、スポーツ、芸術系まで幅広い学びにより、自らの意志と行動力で可能性を拡げる、自立した女性を育成しています。私立大学 / 兵庫

武庫川女子大学(歴史文化学科)女子大最多の学生数一万人を誇る女子総合大学。文系から理系、スポーツ、芸術系まで幅広い学びにより、自らの意志と行動力で可能性を拡げる、自立した女性を育成しています。私立大学 / 兵庫 -

法政大学(文学部)社会の課題解決につながる「実践知」を創出する法政大学。15学部を擁する総合大学ならではの、学部間を超えて幅広い分野を学ぶことができる独自の教育プログラムなど、多様な学びや機会を用意しています。私立大学 / 東京

法政大学(文学部)社会の課題解決につながる「実践知」を創出する法政大学。15学部を擁する総合大学ならではの、学部間を超えて幅広い分野を学ぶことができる独自の教育プログラムなど、多様な学びや機会を用意しています。私立大学 / 東京 -

富山大学(人文学部)国公立大学 / 富山

-

江戸川大学(現代社会学科)創立以来、情報教育と国際教育に力を注ぎつつ、専門の社会学・心理学・教育学などを中心に発展してきました。高い専門性で対応できる能力や豊かな人間性で、社会に貢献できる人材の育成を目指しています。私立大学 / 千葉

江戸川大学(現代社会学科)創立以来、情報教育と国際教育に力を注ぎつつ、専門の社会学・心理学・教育学などを中心に発展してきました。高い専門性で対応できる能力や豊かな人間性で、社会に貢献できる人材の育成を目指しています。私立大学 / 千葉 -

日本大学(史学科)日本大学は、多彩な学問領域に対応する国内最大級の総合大学として、約127万人の卒業生を輩出。そのネットワークは絆として大きな力となり、夢を実現する皆さんを応援します。私立大学 / 東京・福島・千葉・神奈川・静岡

日本大学(史学科)日本大学は、多彩な学問領域に対応する国内最大級の総合大学として、約127万人の卒業生を輩出。そのネットワークは絆として大きな力となり、夢を実現する皆さんを応援します。私立大学 / 東京・福島・千葉・神奈川・静岡

考古学とはどんな学問?

考古学とはどんな学問?

考古学と他の学問とのかかわり

考古学では何をどのように学ぶか

考古学はこんな人に向いている

考古学を学んだ後の進路と今後の展望

考古学の先生に聞く

考古学ではこんな研究をしています

考古学のここが面白い

もっと先生たちに聞いてみよう

古代の瓦をヒントに新たな歴史的事実を発見する先生

帝塚山大学 文学部日本文化学科

清水 昭博教授

考古学の学生に聞く

もっと在校生たちに聞いてみよう

歴史の魅力を感じる学びが充実!学芸員になるのが今の目標です

帝塚山大学 文学部 日本文化学科

代田 萌華さん

本物の文化財に触れ、歴史をリアルに感じながら学んでいます

帝塚山大学 文学部 日本文化学科 歴史文化財コース

木村 ほのかさん

大学生活の中で授業時間が一番好き!常に歴史のことを考える日々です

奈良大学 文学部 史学科

竹内 翼さん