学校の特長

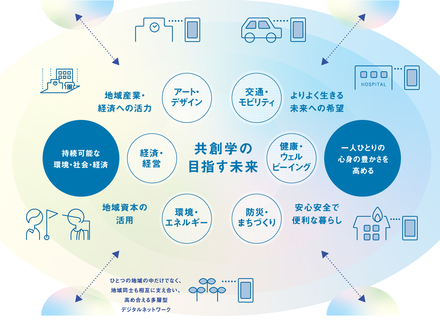

「共創学」により、地域から未来を共に創る人材を育成します。

| 課題が複雑化する現代において、知識を正確に記憶することよりも、新しく更新し続ける知識をきちんと捉える視座が重要です。また実際、課題に対して挑戦する中で、どんな切り口で課題の設定をするかを考えるために必要な『問いを立てる力』と他者と共創して課題解決する『共創力』が大切です。その力を養うために、理論×対話×実践を連動させた「共創学」を提供します。また、全国各地の地域拠点と連携し、各地の地域課題に学生だけではなく企業、自治体、教員、社会人も含めて、それぞれが交わりながら挑戦をしていきます。そういった社会とつながりながら多様な人々とともに学び合う教育方針です。 |  |

「理論」「対話」「実践」の3ステップを行き来し、学習を深めます。

| 「理論」では、共創現場における最先端事例の研究や、地域課題の本質を捉えるための知識を体系的に学びます。「対話」では、自己理解・ヒューマンスキル(ファシリテーション、デザイン思考など)を身に着け、プロジェクトをつくり、実行していくための基礎能力を向上させます。「実践」では、企業や自治体と共に行う長期実践型インターンシップ(=ボンディングシップ)を通じて地域や社会の課題に挑戦します。その中で、問いを立てる力、共創力を鍛えることができます。このような力を養うことで、地域や立場を越え繋がりあい、共創的な課題解決及び社会変革を実行する力を備えたCoIUが目指す人材となります。 |  |

まち全体が学びのキャンパス。1年目は飛騨で学び、後に日本各地で学びます。

| 1年次は飛騨をフィールドにそこに住む方や働く人々と交流します。地域の様々な文化、歴史、産業に触れることで、地域を全身で理解します。2年次以降は、半年ごとに全国各地の連携地域からプロジェクトテーマとボンディングシップ参加エリアを選択します。半年単位で選択地域に住みながら、地域課題を解決するプロジェクトメンバーの一員として企業や自治体等と共に課題に挑戦します。社会との接点を多く持つことで、様々な生き方をしている大人と交流が数多く生まれます。また学外での交流を持ち寄り、経験や学びを基に、ゼミ等の場で丁寧に振り返ることで、自身の将来を想定しながら残りの学生生活を過ごせるような伴走を行います。 |  |