- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)

- 専門学校を探す

- 専門学校

- 岡山

- 専門学校川崎リハビリテーション学院

- 在校生レポート一覧

- 梶並 涼香さん(理学療法学科/1年生)

キャンパスライフレポート

患者さんが前向きにリハビリに取り組む信頼関係を築ける理学療法士に

理学療法学科 1年生

梶並 涼香さん

- 広島県 広高等学校 卒

私のキャンパスライフShot!

-

機能回復に用いる器具の使い方も学びます

-

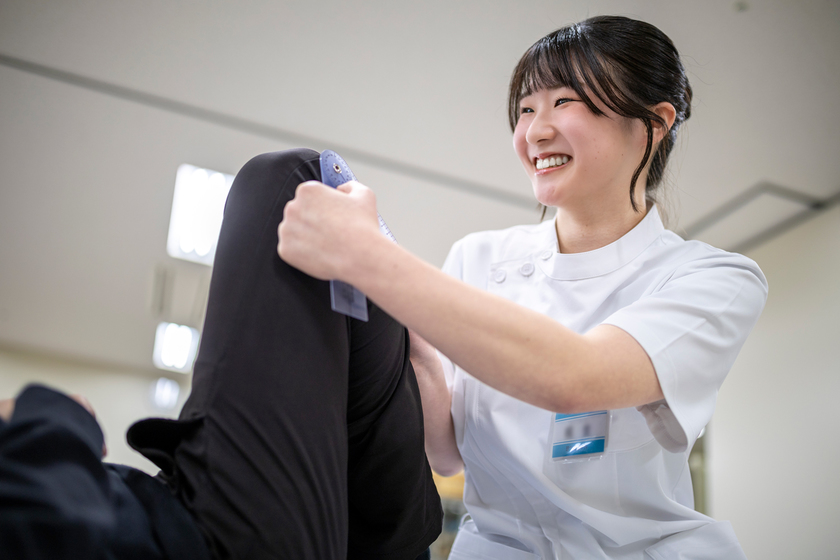

関節可動域測定など自主練習が欠かせません

-

筋模型を用いることで構造理解が深まります

学校で学んでいること・学生生活

座学による基礎知識の修得をはじめ、大学附属病院のリハビリテーションセンターでの見学を中心とした臨床実習に取り組んでいます。理学療法が行われている実際の場面を見て知ることにより、職業理解が深まると同時に、目の前で実践に取り組む先輩方の姿に刺激を受け「もっと頑張ろう!」という意欲の高まりを感じています。

これから叶えたい夢・目標

患者さんと近い距離で身体機能の回復を支援する仕事だからこそ、患者さんが安心して、前向きにリハビリテーションに取り組める信頼関係を築くことが大切だと感じています。今後の目標は、場面や相手の状況に沿ったコミュニケーションを行うこと。言葉について考え、自分の想いを正しく相手に伝えることも意識しています。

この分野・学校を選んだ理由

より近くで患者さんを支える医療職であり、スポーツにも関わることのできる理学療法士は私にとって理想的な仕事。臨床に直結し、現役の療法士として活躍する先生方から指導を受けられる本学院の環境も魅力的でした。

分野選びの視点・アドバイス

川崎医科大学附属病院に直結し、臨床で働くことを常に意識しながら勉強できる環境です。現場経験豊富かつ多様な分野で活動されている先生方が多く、自身の関心のある分野について知識を深められるところも魅力です。

1週間のタイムスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1限目 | 運動生理学 | 評価額II bテスト | 運動学 | 作業療法概論 | 運動学 | |

| 2限目 | 運動生理学 | 基礎理学療法演習 | 言語聴覚療法概論 | 作業療法概論 | 生理学III | |

| 3限目 | 運動学 | 基礎理学療法演習 | 解剖学II | 運動生理学 | 生理学III | |

| 4限目 | 運動学 | 解剖学II | 運動生理学 | 生理学III | ||

| 5限目 | 人間発達学 | 臨床心理学 | 解剖学II | 評価学I | ||

| 6限目 | 人間発達学 | 臨床心理学 | 解剖学II | 評価学I | ||

| 7限目 | 臨床実習I | 運動学 | ||||

| 8限目 | 臨床実習I | 解剖学III |

1学期の「解剖学実習I」で経験した「骨スケッチ」が印象的でした。構造を理解しながら模写することで、名称を聞くだけで位置やはたらきが想起されるようになり、次の学びにつながる基礎を培うことができました。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この先輩が通っているのは...