中学・高校の頃の定期試験と比べると、大学の試験は範囲が広く、分量も多いです。高校時代からコツコツ勉強を積み重ねる習慣を身につけておくことが大切だと思います。

キャンパスライフレポート

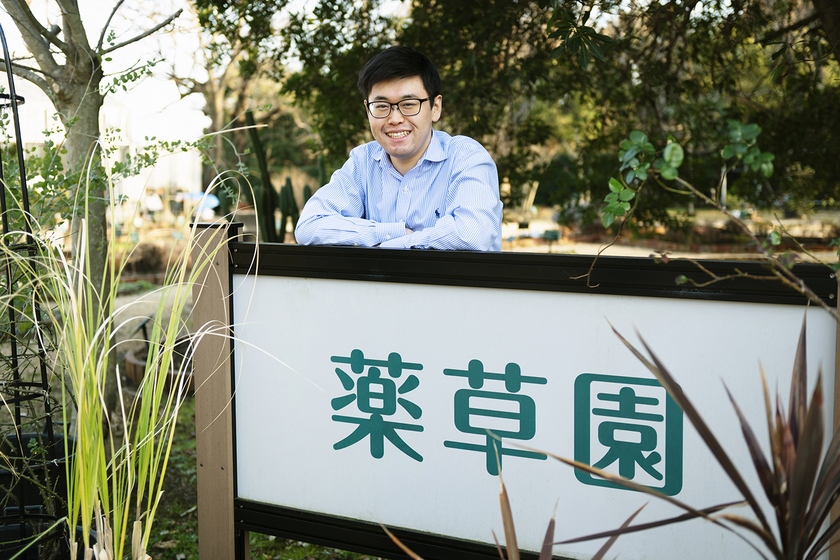

漢方の知識をセルフメディケーションに活かし、健康寿命を伸ばしたい

薬学部 漢方薬学科 5年

長嶋 優太さん

- 神奈川県 鎌倉学園高等学校 卒

私のキャンパスライフShot!

-

研究室には様々な生薬が並んでいます

-

空き時間は薬草園へ。癒しの場で気分転換

-

眺めのいい展望台で仲間とリラックス!

学校で学んでいること・学生生活

肥満や便秘の治療に使われる薬について、母から「宣伝しているけれど、実際効き目はどうなの?」と質問されたことがきっかけで文献調査をはじめ、研究を進めています。数百年前に書かれた医学書の内容と現代の臨床応用を照らし合わせ、どんな体質の人に効果が見込まれるのか判断する材料になれば、と考えています。

これから叶えたい夢・目標

セルフメディケーションとは「軽度な身体の不調は自分自身でケアしよう」という考え方で、この軽度な不調とは漢方医学における未病(=健康から病気に向かっている状態)の考え方に似ています。将来は学んだ漢方の知識を活かしてセルフメディケーションを推進し、健康寿命の延伸に貢献できたらと思っています。

この分野・学校を選んだ理由

高校生のころインフルエンザにかかり、麻黄湯を処方されたことで漢方に興味が湧きました。調べるうちに、生薬中に存在する天然の化合物がさまざまな薬効を持つことを知り、詳しく学びたいと思うようになりました。

分野選びの視点・アドバイス

薬の基本には化学があるので、特に有機化学の範囲は勉強しておいた方が良いと思います。もし生物や物理、数学など高校で選択しなかった科目があったとしても、ハマヤクなら基礎から教えてくれるので安心ですよ!

1週間のタイムスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1限目 | 基礎漢方処方学 | 分子生物学 | 天然物化学 | |||

| 2限目 | 臨床放射線科学 | 薬物動態学 | 調剤学 | 感染症治療学 | ||

| 3限目 | 医薬品化学 | 薬理学実習 | 衛生系実習 | 基礎薬学演習 | 医療薬学実習 | |

| 4限目 | 薬理学実習 | 衛生系実習 | 基礎薬学演習 | 医療薬学実習 | ||

| 5限目 | ||||||

| 6限目 |

漢方の授業では生薬や漢方薬について詳しく学び、漢方薬の試飲なども行います。紫雲膏という火傷等に効く塗り薬も作りました。(※上記時間割は3年次の時間割イメージにつき、実際の時間割と違う場合があります)

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この先輩が通っているのは...

この学校のおすすめ記事

-

先生・教授生物が形作られる過程を解明し、がん治療に繋げる先生薬学部健康薬学科 川嶋 芳枝先生

先生・教授生物が形作られる過程を解明し、がん治療に繋げる先生薬学部健康薬学科 川嶋 芳枝先生 -

卒業後生徒から学ぶこともたくさん。常に「新発見」があることが、教師という仕事の魅力です薬学部 薬科学科(4年制) 中学校教諭

卒業後生徒から学ぶこともたくさん。常に「新発見」があることが、教師という仕事の魅力です薬学部 薬科学科(4年制) 中学校教諭 -

先生・教授統計学とPCを駆使して薬の効果や毒性の予測する先生薬学部健康薬学科 速水 耕介先生

先生・教授統計学とPCを駆使して薬の効果や毒性の予測する先生薬学部健康薬学科 速水 耕介先生 -

在校生「またあの人に会いたい」と思ってもらえるような薬剤師をめざす薬学部 臨床薬学科

在校生「またあの人に会いたい」と思ってもらえるような薬剤師をめざす薬学部 臨床薬学科

漢方薬学科で目指せる仕事