- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)

- 専門学校を探す

- 専門学校

- 北海道

- 北海道エコ・動物自然専門学校

- 先生・教授一覧

- 本田 直也 先生(生息域外保全、飼育環境デザイン、動物園デザイン、都市園芸デザイン、バイオフィリックデザイン)

こんな先生・教授から学べます

野生希少動物の保全・飼育のための連携で社会を教える先生

私の役割は、飼育技術者の立場から野生動物の保全に貢献していくことです。学校と連携して運営している「野生生物生息域外保全センター」は、希少野生生物の保全・研究を目的とした施設。ここでは希少動物たちの飼育・繁殖について研究し、そこで得られるデータの知見の集積などを学生と一緒に取り組んでいます。また、保全事業はさまざまな専門機関との連携や共同研究が基本なので、所属する学生たちは会議に出席したり、関係施設との調整をこなすなど、当施設の研究員として施設運営にも関わり、飼育技術だけでなく総合的な社会性も身に付けていきます。希少種の保全に対して、迅速に意思決定できる機関として、学生たちには質の高い経験を提供できると思うので、ここでの学びは動物業界に限らず、実社会において有意義なスキルとなるはずです。

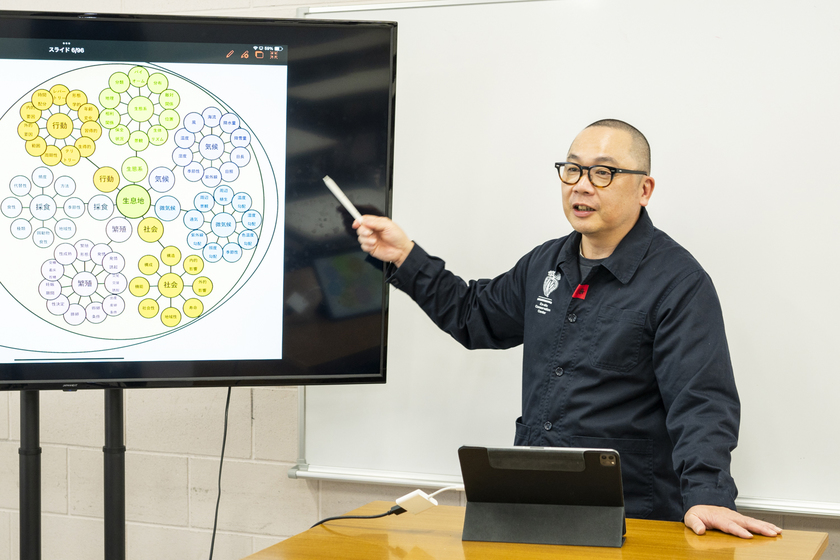

飼育環境のデザインについてなど、保全に関する総合的な知識を経験し学んでいく

実践経験でスキルを得たうえで座学的な知識を身に付ける!

まずは飼育の実践を通して、観察・共同学習からスキルを獲得し、ある程度の経験を経て座学的な知識を学んでいきます。「マニュアルから入るのではなく、実際に飼育活動をこなすことで、自然とさまざまなスキルを得ていくものです。身体的に経験した後に、これまで自分がやってきたことを論文という「型」を通して言語化していくことで、より深い知識の習得に繋がります」と本田先生。飼育は幅広い専門性の相互作用によって機能していることから、体験することで部分的ではなく全体的に身に付けることが重要だと教えてくれました。

沖縄の絶滅危惧種のカタツムリ「アマノヤマタカマイマイ」などの保全も学生と共に行っている

飼育を実践的に学ぶことで「楽しさ」を見出すことが大事!

「動物の飼育が好き」という気持ちを活かして学んで欲しいです。専門的な知識は後からでも身に付けられるので、野生生物生息域外保全センターでの貴重な経験を通して、思う存分飼育を楽しんでください!

「観察学習から入っていくことで飼育の楽しさを見出してもらいます」と本田先生

本田 直也 先生

専門分野:生息域外保全、飼育環境デザイン、動物園デザイン、都市園芸デザイン、バイオフィリックデザインなど

幼い頃から動物が好きで、あらゆる生物を飼育していた。札幌市円山動物園の飼育技術者として、希少種の飼育・保全やさまざまな飼育展示環境デザインに携わる。2022年に一般社団法人野生物生息域外保全センターと本田ハビタットデザイン株式会社を設立し代表に就任。趣味は怪談を聴きながら仕事をすること。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

卒業後毎日違う表情を見せる動物たちと来園者の笑顔が私の原動力です!動物飼育学科 卒 飼育員

卒業後毎日違う表情を見せる動物たちと来園者の笑顔が私の原動力です!動物飼育学科 卒 飼育員 -

在校生たくさんの動物と考えて動く飼育のプロに!動物飼育学科

在校生たくさんの動物と考えて動く飼育のプロに!動物飼育学科 -

在校生希少種を守り、憧れの飼育員へ!カタツムリの成長が夢の原動力に動物医療飼育学科

在校生希少種を守り、憧れの飼育員へ!カタツムリの成長が夢の原動力に動物医療飼育学科 -

在校生犬と心を通わせ、100%の信頼関係を。訓練士の夢へ突き進む!総合ペット学科 ドッグトレーナー

在校生犬と心を通わせ、100%の信頼関係を。訓練士の夢へ突き進む!総合ペット学科 ドッグトレーナー