- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)

- 専門学校を探す

- 専門学校

- 愛知

- 理学・作業名古屋専門学校

- 先生・教授一覧

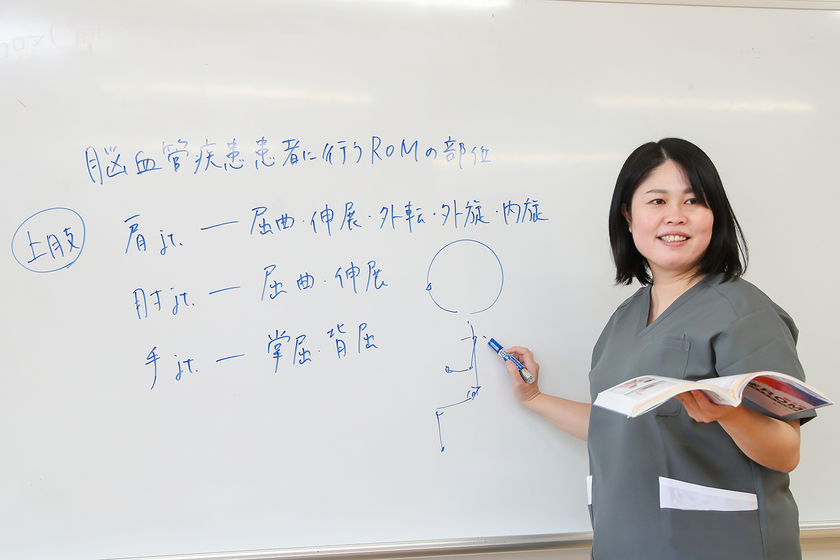

- 石田 敦子先生(作業療法士)

こんな先生・教授から学べます

実践を通じて多角的な視点を養うことを教えてくれる先生

認知症については薬などと作業療法が治療の第一選択とされています。薬は興奮を抑えたり認知症の進行を遅らせたりしますが、環境によって暴言を吐いたり徘徊してしまう人には、環境や不安な気持ちを和らげると症状もあまり出なくなるので、その部分に作業療法がどのように介入するとよいかを教えています。その一つの手段として挙げられるのが回想法です。今までの自分の人生を振り返り、楽しいことを思い起こすことで気持ちの安定に繋がるというもの。実際に学生にも体験してもらい実感することで、歳は違うけど高齢者の方も同じなんだよということを知ってもらいます。授業で学生と向き合いながら、認知症の人が住み慣れた場所でいきいきと暮らせるような支援、不安や怒りなどのネガティブな気持ちを和らげる支援についてより良い介入を模索中です。

テキストの言葉はなるべく簡単にして、わかりやすく伝えるようにしています

「身体を使って理解し、記憶する」ことを実践しながら、作業療法士としての専門的な知識を身につける

石田先生の授業では、タイルモザイクや陶芸などの実技授業はもちろん、実際に体操教室やデイサービスへ行き、学習をしてもらうことも多いです。2年生の老年学の授業では高齢者向けに楽しめるレクリエーションの実施を、3年生の作業治療学IV(老年期障害II)の授業では高齢者の特性に合わせた治療となるレクリエーションを実施することを課題とし、デイサービスで行っています。現場を体験することで、より治療的な目線を持つことができ、一人ひとりの特長に合ったレクリエーションを考えられるようになる力が身につきます。

実際の現場でも行われるタイルモザイクで、心や身体への働きを理解します

現場にふれることができる多くの機会を通じて、寄り添える作業療法士に

教科書や授業からだけでなく、クラスメイトの行動や心理分析など日常の中には作業療法の学びに役に立つことがたくさんあります。そして、学内だけでなく、外での学習を行いながら、どんどん力をつけましよう!

「なごや認知症カフェ・さんまる茶屋を校内にオープンし、情報交換ができる地域の居場所を作りました」

石田 敦子先生

専門科目:老年期障害、地域リハビリテーション学、研究法

京都大学医学部人間健康科学科卒業後、作業療法士として総合病院で3年間勤務。その後、京都大学大学院医学研究科人間健康科学系で高齢者の動作分析を学びながら有料老人ホームで働いた後、2021年に教員として同校に入職。学生時代にはソフトテニスの経験があり、今でも運動が好きでジムに通うこともあるそう。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

在校生社会サービスに詳しくなり、患者様により良い暮らしを提案したい作業療法学科

在校生社会サービスに詳しくなり、患者様により良い暮らしを提案したい作業療法学科 -

在校生充実した就職サポートで、将来の夢が現実になりました理学療法学科

在校生充実した就職サポートで、将来の夢が現実になりました理学療法学科 -

先生・教授動作分析から得られる情報の大切さを学生に伝える先生理学療法学科 後藤 洋平先生

先生・教授動作分析から得られる情報の大切さを学生に伝える先生理学療法学科 後藤 洋平先生 -

在校生さまざまな分野の友人ができ、学びに対する興味の幅が広がりました理学療法学科

在校生さまざまな分野の友人ができ、学びに対する興味の幅が広がりました理学療法学科