- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)

- 専門学校を探す

- 専門学校

- 岡山

- 岡山理科大学専門学校

- 卒業後のキャリア一覧

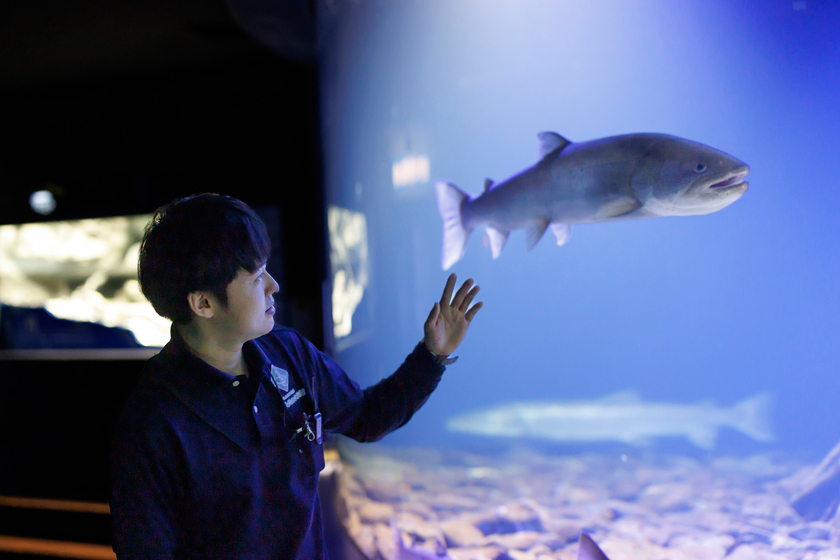

- 古俣 昂嗣さん(アクアリウム学科/水族館スタッフ)

先輩の仕事紹介

水生生物を通じて自然への興味を喚起し、生態環境の維持や種の保存につなげたい

この仕事や研究の魅力・やりがい

水族館スタッフとして、主に淡水魚の飼育・展示業務に携わっています。私が勤める「北の大地の水族館」では、滝つぼの構造を再現した水槽や、冬になると自然の川のように表面が凍りつき、川面の下でたくましく生きる魚たちの様子を観察できる水槽など、生き物の自然の姿や行動が楽しめる展示づくりをモットーとしています。一般的に目を惹くアザラシやペンギンといった哺乳類・鳥類はいませんが、展示物や解説の内容次第で、一般的にはあまり知られていない生き物に対してもお客様が関心を向け、熱心に展示を見てくださることにやりがいを感じます。専門的な知識を「伝える」のではなく、興味を喚起する働きかけができるよう日々心掛けています。

この分野・仕事を選んだきっかけ

水生生物に関心があり、水辺で遊ぶことの多い幼少期を過ごしました。また水族館などの屋内で気軽に、比較的長い時間生き物の生態を観察できることは、私にとってとても充実した時間でもあったことから、次第に「水槽を通して、生き物の魅力を楽しんでもらえる仕事がしたい」と考えるようになりました。水族館に求められる役割は、生物の生態、飼育法などの調査・研究をはじめ種の保存・保全など多岐にわたりますが、地域に根付いた生き物(北海道の一部を生息域とするイトウや、エゾウグイなど)の展示をする中で、実際の生息環境や、自然下で今何が起きているのかといった積極的な情報発信ができることも、この仕事を選んだ理由の一つです。

温根湯の地下水で育った1m級のイトウが泳ぐ巨大水槽も

学校で学んだこと・学生時代

岡山理科大学専門学校への進学の決め手は、水産養殖やプランクトンの培養をはじめ繁殖理論、種苗生産など魚を取り巻く環境についても理解を深めることができるカリキュラム。また岡山県には「淡水魚の聖地」とも呼ばれる豊かな生態系が残っており、水生生物について学びを深めるには非常に魅力的な環境だと感じたことも理由の一つです。在学中、クラスメイトと生き物の野外観察に頻繁に出かけたことは楽しい思い出。豊かな水辺の環境がある学校周辺での活動は自然環境や生き物への理解を深めることに役立ちました。今でも情報の共有などを行える仲間ができたことは私にとって大きな財産であり、貴重な時間を過ごすことができたと実感しています。

餌やりや水槽管理をはじめ、イベント企画にも取り組む

古俣 昂嗣さん

道の駅おんねゆ温泉 留辺蘂商工会議所(北の大地の水族館)勤務/アクアリウム学科 卒/2021年卒/千葉県出身。水生生物に関する幅広い学びと、多くの淡水魚を観察できる豊かな環境に惹かれ岡山理科大学専門学校へ進学しました。卒業後は淡水魚が縁を結び、現在勤める北の大地の水族館へ。館内のアフリカ地域の展示水槽の管理を担当しています。現在展示しているのはシクリッドという熱帯淡水魚。生態を観察できるよう、水槽の「きわ」に石組みを作って稚魚が隙間に隠れる様子や、その稚魚を狙う他のシクリッドの姿も観察できるように工夫をしているそう。今後は北海道の自然に対する知見をさらに深め、企画展示や解説に活かしたいと語ってくれました。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

卒業後成長に関わった馬がレースで勝つ。もっとも誇らしく、やりがいを感じる瞬間です動物飼育トレーニング学科(ホーストレーニングコース) 卒 競走馬育成牧場スタッフ

卒業後成長に関わった馬がレースで勝つ。もっとも誇らしく、やりがいを感じる瞬間です動物飼育トレーニング学科(ホーストレーニングコース) 卒 競走馬育成牧場スタッフ -

卒業後犬の魅力を引き出すトリミング・ハンドリング技術を高め、憧れの先生に追いつきたいトリミング学科 卒 トリマー

卒業後犬の魅力を引き出すトリミング・ハンドリング技術を高め、憧れの先生に追いつきたいトリミング学科 卒 トリマー -

卒業後動物と飼い主様を笑顔にするために、気持ちに寄り添う関わりを大切にしています動物看護学科 高度看護医療・臨床検査コース(現:愛玩動物看護学科 ) 卒 動物看護師

卒業後動物と飼い主様を笑顔にするために、気持ちに寄り添う関わりを大切にしています動物看護学科 高度看護医療・臨床検査コース(現:愛玩動物看護学科 ) 卒 動物看護師 -

卒業後お客様の希望を叶え「気まま」に暮らせる邸宅のトータルプロデュースを行っています建築学科 卒 住宅施工(工務店)

卒業後お客様の希望を叶え「気まま」に暮らせる邸宅のトータルプロデュースを行っています建築学科 卒 住宅施工(工務店)