- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)

- 大学・短大を探す

- 私立短大

- 福島

- 郡山女子大学短期大学部

- 先生・教授一覧

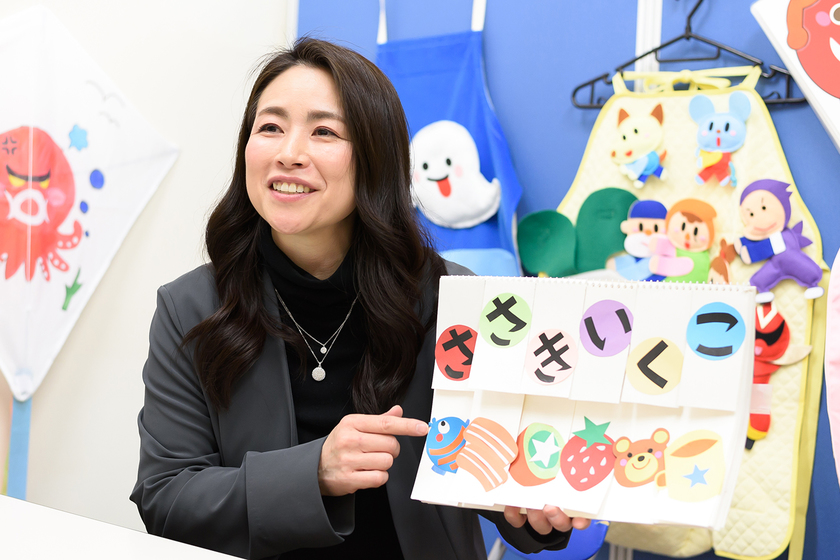

- 佐々木 郁子講師(幼児教育学)

こんな先生・教授から学べます

現状と課題を研究し、よりよい保育の実現をめざす先生

保育者は、子ども一人ひとりに寄り添うだけでなく、クラス全体をまとめる役割も担っています。そのため、保育者の専門性は非常に重要だと感じています。私は、特に「言葉かけ」に注目し、保育者が子どもに行う言葉かけの特徴について研究を進めてきました。現在は、「不適切な保育」に関する研究にも取り組んでいます。「不適切な保育」や「虐待」という言葉はとても重いものです。例えば、子どもが車道に出てしまった場合、保育者が強く腕を引っ張ったり、大きな声で叱ったりする行動だけを切り取ると、不適切だとされることがあります。しかし、保育者はその場の状況や子どもの発達段階、特性、さらには人間関係を考慮して対応しなければなりません。私は、保育者が理想と現実の間で葛藤しながら働く中で、どのように支援できるかを研究しています。

保育内容指導法 言葉 では、言語発達の理解をはじめ、絵本や紙芝居の読み聞かせ、言葉遊びなどを行います

2年間という限られた時間の中だからこそ「実習」という実践の場を意識・想定した授業を行っています

幼児教育学科では実習がメインとなるため、佐々木先生の授業では学びが見える形で実習に繋がるようにしています。例えば「教育実習事前指導」の授業では、スケッチブックシアターや手袋シアターなどの保育教材を製作し、実習を想定した模擬保育を数回行います。「実習は子どもの笑顔や成長を見守る素晴らしさを感じる一方で、うまくいかないことや困難に直面することもありますので、常に保育現場を想定した準備をし、実習を通じて保育の魅力でもある奥深さや難しさ、やりがいを感じてもらえればと思います」と語ってくれました。

保育は様々な側面を持っています。正しく理解することが保育者としての責任ある行動につながります

保育者は子どもの未来を創る仕事です

私は、子どもの「はじめて」に寄り添い、この世界の楽しさや素晴らしさを教える保育者の仕事はとても素敵だと思います。保育の専門的な知識や技術を学びたい方は、ぜひ一緒に楽しく学んでいきませんか?

高校時代はテニス中心の生活をしていたという佐々木先生。実はインターハイ出場経験もあるんだとか

佐々木 郁子講師

略歴:国際学院埼玉短期大学卒業後、保育園で働きながら、埼玉大学大学院教育学研究科教科教育学専攻生活創造専修家庭分野修士課程修了。修士(教育学)。東京経営短期大学実習支援センター長、静岡福祉大学子ども学部子ども学科専任講師を経て、2023年から郡山女子大学短期大学部幼児教育学科講師。また、全国の自治体が主催する教員研修や保育者研修の講師を務める。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

先生・教授郷土料理や伝統食のレシピや歴史を次世代に向けて紡ぐ先生健康栄養学科 加藤 雅子助教

先生・教授郷土料理や伝統食のレシピや歴史を次世代に向けて紡ぐ先生健康栄養学科 加藤 雅子助教 -

先生・教授「音楽の楽しさ」を忘れず子どもたちの可能性を高める先生幼児教育学科チャイルド・ミュージックコース 深谷 悠里絵講師

先生・教授「音楽の楽しさ」を忘れず子どもたちの可能性を高める先生幼児教育学科チャイルド・ミュージックコース 深谷 悠里絵講師 -

先生・教授古文書を紐解き地域の歴史を多面的に捉え直す先生地域創成学科 佐藤 愛未講師

先生・教授古文書を紐解き地域の歴史を多面的に捉え直す先生地域創成学科 佐藤 愛未講師 -

先生・教授デザインを通して地域課題の解決に取り組む先生地域創成学科 小松 太志准教授

先生・教授デザインを通して地域課題の解決に取り組む先生地域創成学科 小松 太志准教授