こんな先生・教授から学べます

微生物の研究を通じて環境問題の解決策を探る先生

日用品、建築資材、農業資材など、私たちの身の回りにある人工的な化合物は、暮らしを豊かにしてくれる半面、これらの化合物が環境中に排出された際に、生態系や人間の健康に悪影響を及ぼすことが懸念されています。特にプラスチック、タイヤ粉塵、工業廃棄物に含まれる有害な化合物は、土壌や海洋を汚染するだけでなく食物連鎖を通じて人体に蓄積し、病気の原因となることも。ここで活躍するのが、環境中に排出された物質を分解する微生物。彼らは、環境浄化や修復を手助けします。私の研究室では、人工化合物を分解する微生物の分離およびその分解機構の解明に取り組んでいます。また、近年大きな社会問題となっている感染症を引き起こす細菌に注目し、それらを死滅させるウイルスの分離にも挑戦。研究を通じ、持続可能な社会の構築に貢献します。

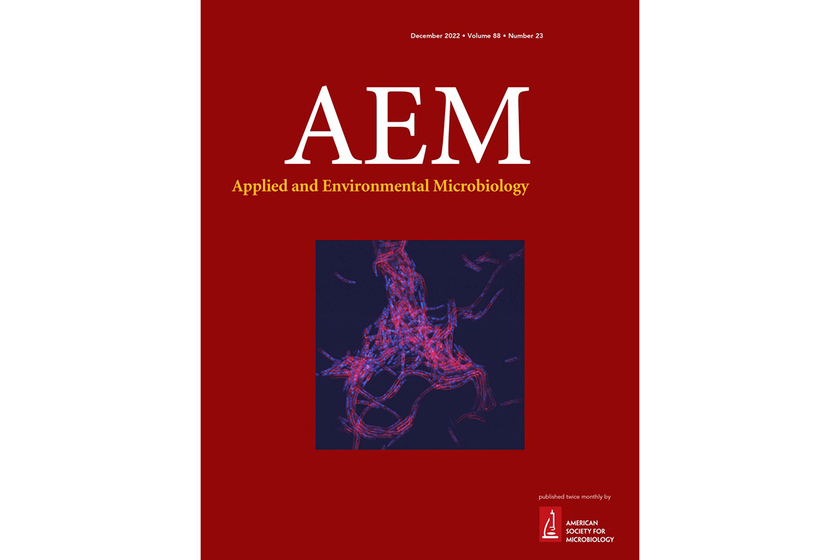

研究論文の写真がアメリカ微生物学会発行の学術雑誌の表紙に選ばれました

私たちの暮らしを豊かにし、社会を支える重要な役割を果たす驚異の力とは?

発酵を利用した食品であるパンやチーズ、味噌、醤油、ヨーグルトをはじめ、廃棄物の分解や肥料の生成、バイオ燃料の生産など、様々な用途で私たちは古くから微生物の力を活用しています。久能先生の授業では、微生物に共通する構造的および生物学的な特徴の理解を深め、その特徴を利用した工業化や発酵技術の基礎知識を学習します。「地球環境の汚染の原因、環境適応生物の特徴や解析手法、環境修復を目指す試みを学ぶことで、微生物の驚くべき能力に興味を持ち、どんな利活用法があるか想像を膨らませて欲しいと考えています」。

社会連携プロジェクトも実施予定。アイデアを共有しながら、学生の皆さんで切磋琢磨して欲しいです

身近な環境問題に目を向け、解決に向けた第一歩を共に踏み出しましょう!

答えが1つに限らない課題、例えば気候変動や土壌・海洋汚染のような環境問題には、多様な視点やアプローチが必要です。皆さんが主体となり、教員と協力しながら試行錯誤して解決策を見出していきましょう!

久能 樹 教授

2000年11月、大阪大学大学院 工学研究科 応用生物工学専攻 博士後期課程 修了。2014年4月 岡山大学大学院 自然科学研究科 特任講師/特任准教授。2018年4月 筑波大学 生命環境系 准教授。2023年4月 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 招聘研究員。2025年4月、環境共生学部環境共生学科に就任予定。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

先生・教授環境問題への対策をデザインする先生環境共生学部環境共生学科 天沼 絵理 講師

先生・教授環境問題への対策をデザインする先生環境共生学部環境共生学科 天沼 絵理 講師 -

先生・教授環境DNAから自然が抱える課題を見つけ、解決法を探る先生環境共生学部環境共生学科 村田 成範 教授

先生・教授環境DNAから自然が抱える課題を見つけ、解決法を探る先生環境共生学部環境共生学科 村田 成範 教授 -

先生・教授生命の神秘・生体膜(細胞膜)の高度な研究に挑む先生環境共生学部環境共生学科 矢野 義明 教授

先生・教授生命の神秘・生体膜(細胞膜)の高度な研究に挑む先生環境共生学部環境共生学科 矢野 義明 教授 -

先生・教授藻類の力を無限に広げる先生環境共生学部環境共生学科 吉田 昌樹 教授

先生・教授藻類の力を無限に広げる先生環境共生学部環境共生学科 吉田 昌樹 教授