障がいを持つ方が抱える重い荷物を、少しでも軽くしてあげられるような言語聴覚士になりたいと思っています

キャンパスライフレポート

言語聴覚士として、障がいを持つ人達の生活向上をサポートしたい

- 愛知県 星城高等学校 卒

私のキャンパスライフShot!

-

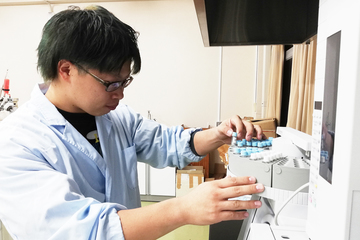

「聴覚検査室」では、聴力計で低音域と高音域の聴力を検査。周囲の音が入らないよう防音されています

-

空き時間は友人と自習することも多いです。同じ夢を持つ友人がいるのは心強く、励みになります

-

「心理学」の学びは、幼児から高齢者まで幅広い年齢の方々に寄り添うために役立つと思います

学校で学んでいること・学生生活

言語聴覚士は「聴く、話す、考える、食べる」という、人の基本的な活動をサポートする仕事。そのため解剖学や内科学など医学的な知識も必要になります。また心のケアも必要になるため、心理学の分野も学んでいます。3年生からは臨床実習が始まるため、これまで講義で学んだことを実践できるのが楽しみです。

これから叶えたい夢・目標

以前は心理カウンセラーになりたいと考えていましたが、言語聴覚士という職業を知って目標が変わりました。言語聴覚士として、生きるうえで必要な活動を支え、QOL(生活の質)向上のサポートをしていきたい。聾学校見学がきっかけで聴覚障害児に関心を持ち、子どもと関われる現場で働けたらと考えているところです。

この分野・学校を選んだ理由

言語聴覚士の資格取得だけではなく「心理学」も学べるところに惹かれました。また救急救命士や臨床工学技士など、医療分野に関わる職種をめざす学科があるため、よい刺激をもらえるのではと思いました。

分野選びの視点・アドバイス

「心理学」を学ぶことは、言語聴覚と心理状態を結びつけた一人ひとりに寄り添う対応に繋がると思います。また「国家試験対策室」があり、過去問題が多数揃い、模擬試験などのサポートがあるので心強いです。

1週間のタイムスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1限目 | 社会保険制度・関係法規 | 心理学検査実習 | 児童心理学 | |||

| 2限目 | 心理学検査実習 | 言語発達障害学 | 聴覚検査法I | |||

| 3限目 | 音響学 | 構音障害III | ||||

| 4限目 | 失語症学II | 嚥下障害学I | 高次脳機能障害学I | |||

| 5限目 | ||||||

| 6限目 |

「言語発達障害学」は、1年次から3年次まで続く授業。これまでに学んだことが徐々に繋がっていくのが面白いです。「聴覚検査法」は、機器を使って実際に検査を行い、データを読み込む実践的な受業です。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

卒業後公衆衛生の観点から、県民の方々の食の安全を守りたい健康福祉学部 管理栄養学科 臨床検査技師

卒業後公衆衛生の観点から、県民の方々の食の安全を守りたい健康福祉学部 管理栄養学科 臨床検査技師 -

卒業後人の役に立てる仕事に就きたいと思い社会福祉士に!健康福祉学部 総合福祉学科 社会福祉士(ソーシャルワーカー)

卒業後人の役に立てる仕事に就きたいと思い社会福祉士に!健康福祉学部 総合福祉学科 社会福祉士(ソーシャルワーカー) -

卒業後「困っている人を助けたい」という思いが、救急救命士としての原点人間関係学部 心理学科 救急救命士・消防士

卒業後「困っている人を助けたい」という思いが、救急救命士としての原点人間関係学部 心理学科 救急救命士・消防士 -

在校生正確な判断と的確な処置で、一人でも多くの命を救える救急救命士へ人間関係学部 心理学科 救急救命分野

在校生正確な判断と的確な処置で、一人でも多くの命を救える救急救命士へ人間関係学部 心理学科 救急救命分野