こんな先生・教授から学べます

名もなき武士の文書から歴史の真実を読み解く先生

14世紀の日本は、約60年続いた戦争「南北朝内乱」の時代でした。こうしたなか、室町幕府が武士たちをまとめ、権力を安定させた過程を研究しています。戦場に動員された武士たちは、戦闘報告書「軍忠状」を指揮官に提出しました。この文書には、武士たちがどんな方法で動員され、いつどこで誰と戦い、どのような手柄を立てたかなどが記されています。こうした各種軍事関係文書を分析することで、室町幕府がどのように武士を組織し、戦争を進めたかがわかるのです。財産没収をほのめかされて無理やり動員されたり、戦場で家族を恋しがったり、戦いで本拠地を失うなど、武士の苦悩までが伝わってきます。学生には、華々しく活躍した武将たちだけでなく、その背後で奮闘した無名の武士たちにも目を向け、中世社会の現実を理解してほしいと考えています。

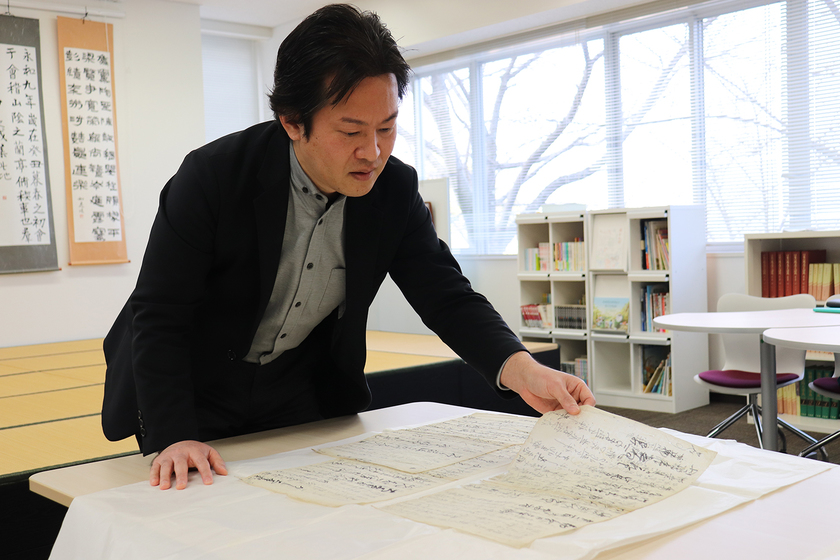

中世に書かれた古文書を目の当たりにした時は、何百年という時を超えた出逢いに感慨深さを覚えます

帝塚山大学ならではの貴重な史資料と恵まれた立地を活かして学びを深める

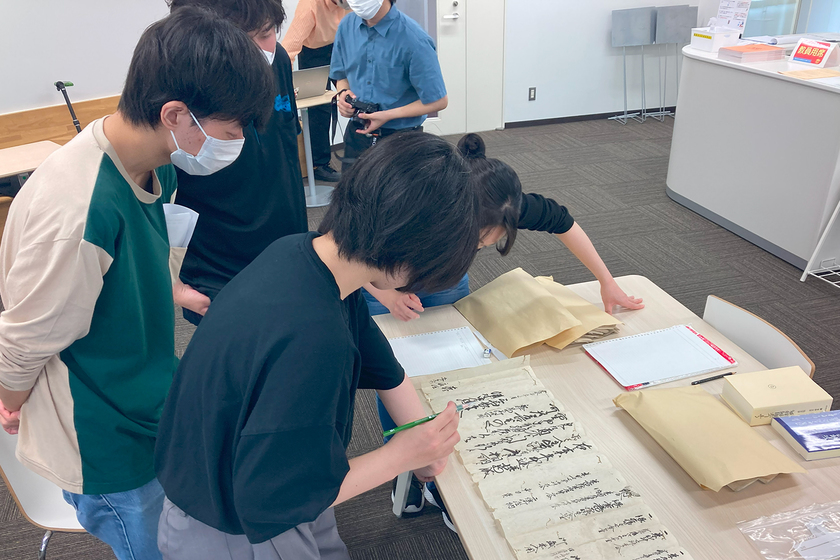

ゼミでは、中世の人々が残した古文書や日記、歴史研究者の論文を読み解きます。冷徹な政治家と思われていた人物が意外と涙もろかったり、現代では信じられない行動が称賛されていたりと、驚きや発見、疑問点にたくさん出合います。これらを発表し、意見交換する中で中世の政治や文化の実像に迫ります。また、帝塚山大学が多数所蔵する古文書を直接見たり触ったりしながら「くずし字」を読み解くほか、数々の歴史物語の舞台・奈良という立地を活かした史跡見学も実施。現場へ足を運ぶことで、中世をより身近に感じる体験が可能です。

歴史を紐解くことで、現代社会が過去の積み重ねの上に成り立っていることを実感できるはず

「歴史」の中から、人生を豊かにするヒントを一緒に学びましょう!

歴史を知ることは、さまざまな物事を正確に理解することに役立ちます。また、未来を切り拓いていくことにも活かせます。大学で歴史学を学び、皆さんの人生をより豊かで充実したものにしていってほしいと思います。

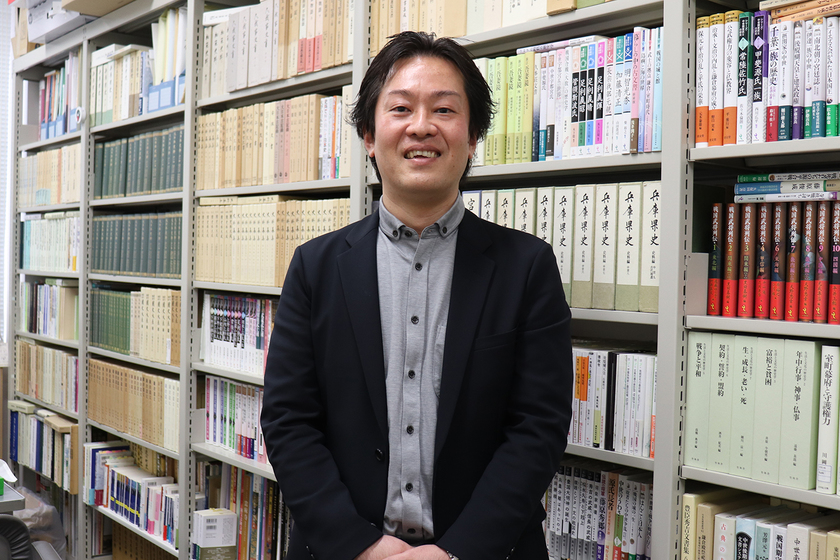

花田 卓司 准教授

立命館大学文学部史学科日本史学専攻卒業。立命館大学大学院文学研究科人文学専攻博士課程後期課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)などを経て、2016年に帝塚山大学文学部日本文化学科に講師として着任。2019年より准教授。日本古文書学会、史学会、日本史研究会、都市史学会などに所属している。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

在校生子どもたちの「学びたい」という気持ちに寄り添える、社会の先生に!文学部 日本文化学科

在校生子どもたちの「学びたい」という気持ちに寄り添える、社会の先生に!文学部 日本文化学科 -

在校生本物の文化財に触れ、歴史をリアルに感じながら学んでいます文学部 日本文化学科 歴史文化財コース

在校生本物の文化財に触れ、歴史をリアルに感じながら学んでいます文学部 日本文化学科 歴史文化財コース -

在校生歴史の魅力を感じる学びが充実!学芸員になるのが今の目標です文学部 日本文化学科

在校生歴史の魅力を感じる学びが充実!学芸員になるのが今の目標です文学部 日本文化学科 -

先生・教授古代の瓦をヒントに新たな歴史的事実を発見する先生文学部日本文化学科 清水 昭博教授

先生・教授古代の瓦をヒントに新たな歴史的事実を発見する先生文学部日本文化学科 清水 昭博教授