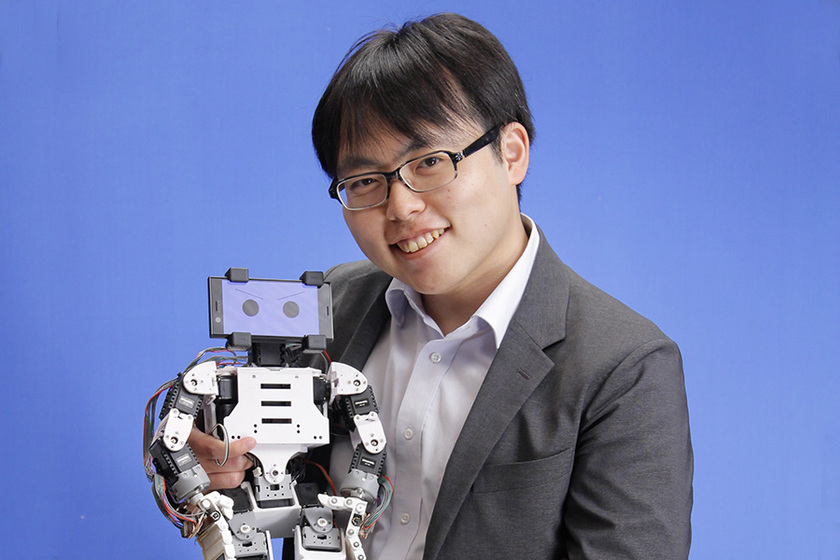

こんな先生・教授から学べます

ヒューマノイドを進化させ、新たな価値を創造している先生

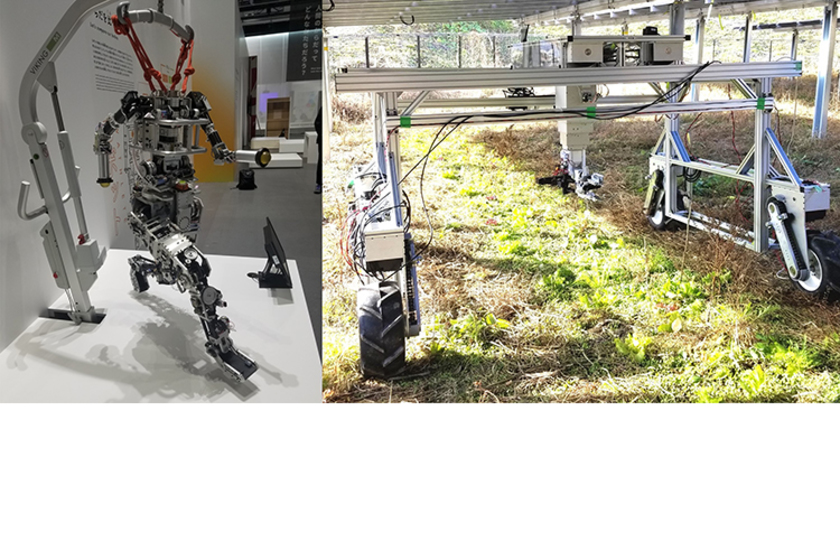

「例えば「走る」、または「投げる」。人が何気なく行う運動を機械で再現しようとすると、様々な分野の科学技術を駆使してもなかなか上手くいきません。人間は素晴らしく優秀な機能をもっています。そうした人間の優れた点をロボットに取り入れることで、運動能力やエネルギー効率の高い「ヒューマノイド(人型ロボット)」を開発しているのが私の研究室です。また、操縦者の動作に連動させてヒューマノイドを動かす技術の開発も行っており、その技術を応用すると、一流アスリートの身体動作を遠隔地にいる人に伝えてトレーニングに活用したり、身体能力が衰えた高齢者の方のリハビリテーションに役立てたりと、多様な産業で活用できます。その他、自律的に作業を行う農業ロボットも開発していて、様々な企業と実験を行いながら製品化を進めています。」

ヒューマノイド(左)と農業ロボット(右)。等身大の人型ロボットを開発している大学は世界的にもわずかです

先進的な研究を企業と組んで推進。分野横断型の学修研究で、課題への対応力を実戦の中で育む

大谷先生の研究室では様々な企業と手を組んで世界最先端の研究を行っており、複数のプロジェクトが稼働している。メンバーが数チームに分かれ、各人の興味や研究内容に合った分野を担当しながらプロジェクトを進めているが、自分の担当分野のみを考えるという姿勢にならないよう指導しているそう。ロボット開発にはトータル技術が求められ、デザインや設計、電子制御、プログラムなどの融合的な知識・技術が必要だ。「各メンバーが分野横断的に知恵を出し合い、プロジェクトの目標を達成する過程で成長してほしいと考えています」

様々な分野の技術を融合的に学び、研究に活かすことは今後より重要性を増していく

教授の研究内容や研究の進め方を、よく調べることが大切です!

「進学先を検討するには学修内容はもちろん、教授の研究内容や研究の進め方が自分と合うか否かはとても大切なこと。志望校を決める際によく調べることをお勧めします。教授にメールで質問しても良いと思いますよ!」

「私の夢は世界一のロボット研究者になること。歴史に残るロボットを一緒に開発しましょう!」

大谷 拓也准教授

専門分野:ロボット工学、機械工学

担当科目は『機械工学実習』『機械工学実験』『設計製図』。早稲田大学創造理工学部総合機械工学科卒業。2016年同大学大学院先進理工学研究科博士課程修了。早稲田大学創造理工学部助教、同学理工学術院総合研究所研究院講師を経て、2024年芝浦工業大学システム理工学部機械制御システム学科准教授となる。2015年に日本ロボット学会研究奨励賞を受賞。

※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。

この学校のおすすめ記事

-

在校生トイデザイナーとして、全世代が喜ぶおもちゃを開発したい!システム理工学部 機械制御システム学科(2026年4月、機械・電気課程へ改組予定)

在校生トイデザイナーとして、全世代が喜ぶおもちゃを開発したい!システム理工学部 機械制御システム学科(2026年4月、機械・電気課程へ改組予定) -

卒業後「再生可能エネルギー×◯◯」で、新しい価値を創出。社会を変革することがやりがいシステム工学部(現・システム理工学部) 事業開発

卒業後「再生可能エネルギー×◯◯」で、新しい価値を創出。社会を変革することがやりがいシステム工学部(現・システム理工学部) 事業開発 -

先生・教授環境中の有害物質の発生源を分析化学で解明する先生システム理工学部生命科学課程 川島 洋人教授

先生・教授環境中の有害物質の発生源を分析化学で解明する先生システム理工学部生命科学課程 川島 洋人教授 -

先生・教授100年後も安全・安心な都市を一緒に探究してくれる先生システム理工学部建築・環境課程 増田 幸宏教授

先生・教授100年後も安全・安心な都市を一緒に探究してくれる先生システム理工学部建築・環境課程 増田 幸宏教授