全国のオススメの学校

-

東京ビジネス&キャリア専門学校公務員ビジネス週2登校で資格取得もめざせる!働きながら学べる専門学校専修学校/東京

-

中部大学スポーツ保健医療学科文理医教融合 ワンキャンパスに8学部27学科が集う総合大学私立大学/愛知

-

千葉科学大学危機管理学部「人を助けたい」という人のための大学私立大学/千葉

-

朝日大学救急救命学科看護・歯科医療・救急救命・法律・経営・スポーツ科学を学び、即戦力として社会で活躍私立大学/岐阜

-

日本体育大学救急医療学科日本体育大学は、身体に纏わる文化と科学を学び、多方面で活躍する人材を育成私立大学/東京・神奈川

救急車の出動回数は全国で年間772万件近く、その数は年々増加傾向にあります。総務省消防庁では、救急車には救急隊員が3人1組で乗車し、そのうち1人以上は救急救命士であることを推進しており、全国的に見れば、まだ数が足りていないのが現状です。また、2021年の法改正によって、病院内での救急救命処置も可能になり、現在では救急救命士が活躍できる場所は、以前よりもずっと広がっています。そして、日本では自然災害が頻発し、災害への関心が高まるなか、救急救命士という仕事への注目度も増しています。そのため、今後も救急救命士のニーズは拡大していくと見られています。

緊急出動件数が過去最多

2024年の救急自動車による出動件数は771万7,123件、搬送人数は676万4,838人で、いずれも過去最多を更新(総務省 令和6年中の救急出動件数等(速報値))。対前年度比でそれぞれ1.0%、1.9%の増加となっており、総務省の消防庁では、救急需要が増大しているなか、今後いかに救急業務を維持していくか、検討されています。

救急車に最低1名の乗車

消防庁では、救急車に最低1名の救急救命士の乗車を理想・目標としており、地方自治体の各消防本部も対応を急いでいます。

さらには、傷病者に走行時の振動を与えない緩衝装置が付き、高度な救急救命処置が行える機材を積載した高規格救急車には、救急救命士の乗車が必須となっています。

業務を行える場所が限定的という課題も

救急救命士法では、特定の業務を行えるのは救急車内と救急現場から傷病者を救急車に乗せるまでの間、もしくは病院などに到着して入院するまでの間と限定されているため、緊急時にいつでもどこでも処置を行えるというわけではありません。結果、多くの資格をもつ人の勤務先が消防機関などに限定されることになっています。

また、救急救命士の行う医療行為は限定的で、メディカルコントロールなど医師との連携も重要です。通信網が寸断された東日本大震災などでは、大変な苦労があったことも報告されています。

消防以外での活用の検討

救急救命士は、令和7年1月末時点で7.5万人を超え、このうち40%は消防機関に属していないとされています。救急需要が増大するなかで、緊急に対応が必要な傷病者が発生した場合、消防機関に属していない救急救命士がただちに迅速な救急救命処置を開始し、適切に消防の救急に引き継ぐことで、救命率の向上を目指すという検討も始まっています。

例えば、地域の包括的な支援サービスのなかに救急救命士を加えることや、大規模施設・大規模イベントなどへの参画、消防施設のない過疎地などでの活動など、今後の課題として検討されています。

医療機関との連携強化の動きも

ドラマなどで話題になったドクターカーやドクターヘリなどに救急救命士を活用しようという取り組みがされています。さらには総合病院や高齢者介護施設での搬送業務などでも採用が検討・開始されています。ただし、具体的な業務は法的に難しい面もあり、多くはいまだ試験段階です。救急救命士の職域の拡大などが求められているといいます。

救急救命士になるには?

救急救命士の仕事について調べよう!

救急救命士の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!

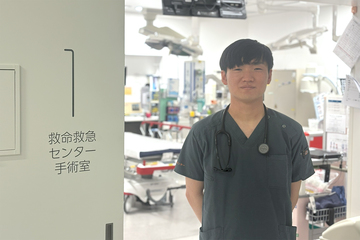

救急救命士の先輩・内定者に聞いてみよう

救急救命学科

救急救命士学科

救急救命士学科 卒

救急救命士を育てる先生に聞いてみよう

救急救命士学科

救急救命科

救急救命学科

救急救命士を目指す学生に聞いてみよう

救急救命士学科 昼間部

救急救命士科

救急救命士学科