全国のオススメの学校

-

愛知淑徳大学教育学部一人ひとりの「自分らしさ」を伸ばす多様な教育を展開し、次代を生き抜く力を育む私立大学/愛知

-

桃山学院大学人間教育学部世界が変わる体験がある。私立大学/大阪

-

宇都宮大学共同教育学部国立大学/栃木

-

秋田大学教育文化学部国立大学/秋田

-

東北大学教育学部国立大学/宮城

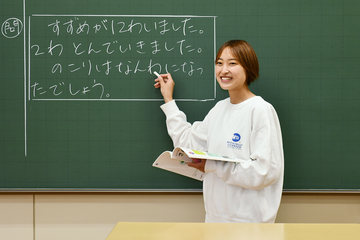

純粋で無垢な心をもった児童は、えこひいき、不公平が大きらい。児童は教諭に公正、平等な指導・対応を常に求めています。でも、教諭のちょっとした発言が児童にはえこひいきととられてしまうこともあります。ここでは、教諭が児童と向き合うときの心がけを考えます。

えこひいき、不公平、公正、平等への配慮

児童が最も敏感に反応し、最もきらう言葉が「えこひいき」です。子どもは不公平をきらい、教諭に常に公正・平等を求めています。「○○ちゃんにはいいって言ったのに、私はどうしてだめなの?」「昨日忘れ物をした○○さんには注意しなかったのに、どうして自分を叱るの?」「○○くんはほめられたのに、自分はこんなに頑張っても先生はほめてくれない」といった教諭の理不尽な態度や発言に、児童は大きく心が揺れます。もちろん、児童がたくさんいるクラスでは、競争・比較といった機会を設けて成長をうながすことも大切ですが、単に大人の事情で子どもの期待を裏切る言動を取ることは絶対避けなければいけません。

実際に、小学校に通う児童に「どんな先生がいやか」というアンケートをとったところ、多くの児童が「えこひいきをする先生」と答えたという報告もあります。教諭と児童の信頼関係は、意図しない教諭側の発言や態度によってもろくも崩れ去る危険性があるため、「えこひいきをしない」、これが教諭にとっての大きな柱になると考えておきましょう。

また、児童に大人の事情は通用しないことも、教諭にとっての重要な心構えです。「疲れているから」「大変だから」という理由は児童には理解できません。常に真剣に、常に前向きに、児童と接する姿勢が求められます。

体調管理と、子どものころの自分の目線を大切に

担任は代えがきかないため、休んでしまう事態はできるだけ避けたいもの。教諭が風邪を引くと児童にうつる可能性があるため、日頃から体調管理に気を配ることが教諭としての最低限のマナーになります。

こうした日常的なセルフケアとは別に、児童に信頼される教諭としての心構えを維持し続ける方法として、ある20代の小学校教諭が実践している方法を、ここではご紹介しましょう。

──自分が小学校に通っていた子どものときに、大人の言葉や態度をどのように感じていたか。その気持ち、目線、感覚を忘れないため、クラスの一番後ろに席を一つ空けておくイメージをもち、そこに子どものころの自分を座らせて、教壇に立つ自分を子ども目線で客観的にみつめるようにしている──

大人になることで、いつしか忘れてしまう子どもの心や目線。教壇に立ちながらも、常に子どもの視点で物事を見るよう努めている教諭は、何か問題が起きたとき「小学校低学年の自分だったら、先生にこんな言葉をかけてもらいたかった」と、クラスの奥にいる子どものころの自分と相談するような心がまえをもって、児童と会話していると言います。仲が良かった友達と急に仲が悪くなってしまった児童の存在に気づいたときなど、子どもが抱える問題に直面したときには「こんな方法で解決してくれたら、小学校低学年の時の自分はうれしいし、安心できるはず」というように手立てを探っているそう。このように、ひざを折って子どもの正面に顔を置くような心持ちで児童と接することが、教諭にとってとても大切な姿勢になります。

小学校教諭になるには?

小学校教諭の仕事について調べよう!

小学校教諭の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!

小学校教諭の先輩・内定者に聞いてみよう

国際こども教育学部 国際こども教育学科(2025年4月からこども教育学部 こども教育学科)

人間生活学部 児童教育学科(現:教育人文学部 児童教育学科)

明星大学通信教育課程 小学校教員コース

小学校教諭を育てる先生に聞いてみよう

人間科学部 人間科学科 初等教育保育専攻・初等教育コース

教育学部教育学科

文学部児童教育学科

小学校教諭を目指す学生に聞いてみよう

人文学部 子ども教育学科

文学部 児童教育学科

人間学部 子ども発達学科

関連する記事

-

教育関係の仕事とは?社会の未来を担う人を育てる【教育に関わる仕事21選】

教育関係の仕事とは?社会の未来を担う人を育てる【教育に関わる仕事21選】教育関係の仕事といえば、真っ先に思い浮かぶのは学校の先生だろう。   しかし、先生以外にも、地域、教育系NPO、民間企業、塾・予備校などに属する多くの専門家が、時に学校と協力しながら児童や生徒の教育に携わっている。   その仕事の広がり、個々の仕事の内容について、 …

-

【文学部、国際・外国語学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!

【文学部、国際・外国語学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!学部によって書き方やテーマが異なる小論文。 対策として過去問を演習することはもちろんだが、目指す大学や学部の出題傾向に応じた社会課題やその背景にある歴史、国際情勢にも視点を向け知識を蓄えていきたいところだ。 今回は文学部、国際・外国語学部の小論文対策を紹介。 現代文・小論文講師の小柴先生による論理的 …

-

【心理学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!

【心理学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!小論文や、総合型選抜・学校推薦型選抜の対策には読書がいいというけれど、実際どんな本を読んだらいいんだろう? そんな人のために、スタディサプリで「現代文」と「小論文」を担当する小柴大輔先生が読書案内をしてくれるコーナーがスタート! 今回は、心理学系分野の本を紹介してもらったよ。 教育・幼児教育・福祉・ …

-

コンサルで問題解決&環境と肌に優しい化粧品づくりを!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】

コンサルで問題解決&環境と肌に優しい化粧品づくりを!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】将来について考えたとき、「やりたいことがわからない…」という高校生も多いはず。 「チェッキュー12」では、夢を見つけて動き出した現役大学生&専門学生たちを街頭で直撃! 先輩たちが「今学んでいること」や「進路を決めたきっかけ」を、自分自身も進路に迷ったこともある学生編集部が聞いて …

-

イルカトレーナー&小学校の先生になりたい!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】

イルカトレーナー&小学校の先生になりたい!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】将来について考えたとき、「やりたいことがわからない…」という高校生も多いはず。 「チェッキュー12」では、夢を見つけて動き出した現役大学生&専門学生たちを街頭で直撃! 先輩たちが「今学んでいること」や「進路を決めたきっかけ」を、自分自身も進路に迷ったこともある学生編集部が聞いて …