全国のオススメの学校

-

第一工科大学航空工学部新生『第一工科大学』は、複雑多様化する社会で活躍できる人材を育成します!私立大学/鹿児島・東京

-

東京都立大学航空宇宙システム工学科教育・研究機関や産業界との連携を通じて人間社会の向上・発展に寄与する人になる公立大学/東京

-

海上保安学校航空課程各分野のエキスパートとなる海上保安官を養成文部科学省以外の省庁所管の学校/京都

-

千葉科学大学航空技術危機管理学科「人を助けたい」という人のための大学私立大学/千葉

-

東海大学工学部学びの領域を広げ、より専門性の高い学びを追究し、新時代の社会を創造する場所へ!私立大学/神奈川・北海道・東京・静岡・熊本

パイロットのルーツを求めていくと「空を飛びたい」という人々の願望にたどり着きます。空の冒険家たちは、鳥や昆虫にならい羽をつけたり、かついだりして空に舞い上がろうと挑戦を繰り返しました。その夢を叶えたのが飛行機。人々の関心はそれを操縦するパイロットに傾けられるようになり、いまではあこがれの職業として注目を浴びています。そんなパイロットの歴史をたどってみましょう。

世界初のパイロット ライト兄弟

世界初のパイロットといえば、ご存じライト兄弟でしょう。自転車屋をしながら兄弟2人で研究を続け、1903年に飛行機による有人動力飛行に世界で初めて成功しました。この発明以降、目を見張る勢いで進化を続け、飛行機はより高く、より速く、より遠くに飛べるようにと改良が重ねられ、空の旅を快適にする一方で、軍用機として戦争の道具に使われるようになります。

世界最初のジェット旅客機が登場したのは、1952年。イギリスのデ・ハビランド社が製造したコメットです。ロンドン-ヨハネスブルク間に就航し、乗客 36人乗り。2年近く快速かつ快適な定期運航を続けていましたが、1954年空中分解事故を起こし、飛行停止を余儀なくされてしまいました。このとき事故原因の究明が徹底して行われ、その成果はのちの安全飛行に大きく寄与することになりました。

1970年代に入ると、アメリカ・ボーイング社のジャンボジェット機が登場します。このジャンボ機、そもそも1960年代にアメリカ軍が世界中どこへでも速やかに軍を送り込んで作戦を遂行できるようにと開発が進められたものでした。ところが、受注競争に敗れ、その技術を民間機に転用するといういわくつきのジェット機だったのです。

いずれにしても、乗客数400人以上と一度に多くの旅客を運ぶことが可能となり、これを機会に航空運賃の低価格化が進み、海外旅行も身近なものになっていきました。

さらに旅客機の大型化は進み、現在は、乗客最大800人が搭乗できるフランス・エアバス社のA380旅客機が最大といわれています。

進化するオートパイロット技術

日本で旅客機が飛び始めた1950年頃の飛行機は、機長、副操縦士、航空士、航空機関士の4人で飛ばしていました。それが今では、機長と副操縦士の2人で飛ばせるようになったのですから、その技術革新は賞賛に値するといっていいでしょう。

自動車の自動運転が話題になっているように、航空業界でも飛行をコンピュータがサポートするオートパイロットの技術の進化には目覚しいものがあります。

オートパイロットは、「強風などの影響による飛行機の姿勢を安定させる」「あらかじめ設定した方向に飛行する」「飛行機を上昇・下降・旋回させる」、という3つの機能を担っています。気象や空港設備などの条件が整っていれば、上昇、水平飛行、着陸という離陸以外の操作はオートパイロットで行えるといいますから驚きです。

その分、パイロットが操縦桿を握っている時間は短くなり、機器類を確認したり、客室乗務員に指示を出したりといったマネージメント業務の時間が長くなっているといいます。とはいえ、オートパイロットはあくまでもパイロットのサポート。例えば、積乱雲などの影響を受けそうであれば、それを避ける針路に設定し直したり、揺れが強いところでは、スピードを遅めに、あるいは揺れが少ない高度に設定し直したりといった判断はすべてパイロットが行っています。

パイロットになるには?

パイロットの仕事について調べよう!

パイロットの仕事についてもっと詳しく調べてみよう!

パイロットの先輩・内定者に聞いてみよう

航空保安大学校 航空情報科

航空保安大学校 航空電子科

パイロットを育てる先生に聞いてみよう

操縦科

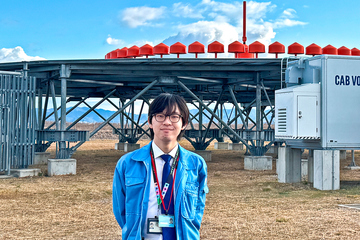

パイロットを目指す学生に聞いてみよう

航空学科 パイロットコース

操縦科

航空学群 フライト・オペレーションコース