全国のオススメの学校

-

東京日建工科専門学校建築大工科日建3つのいいね●業界No1グループ力●抜群の2級建築士合格率●3本立ての就職サポート専修学校/東京

-

岡山理科大学専門学校建築学科特別な学習環境と実践的なカリキュラムで、「動物」・「建築」の総合力を養う!専修学校/岡山

-

専門学校 札幌デザイナー学院インテリア空間ディスプレイ専攻イラスト、キャラクター、Web、広告、ゲーム、インテリア、ファッションを仕事にする!専修学校/北海道

-

東京コミュニケーションアート専門学校スーパークリエーターワールド(4年制)本校独自の「4・3年制教育」×「産学連携教育」で圧倒的な就職率とデビュー率専修学校/東京

-

足利デザイン・ビューティ専門学校クリエイティブデザイン科社会・学科とのコラボが教育の軸。学びもイベントも全力で過ごす足デの2年間専修学校/栃木

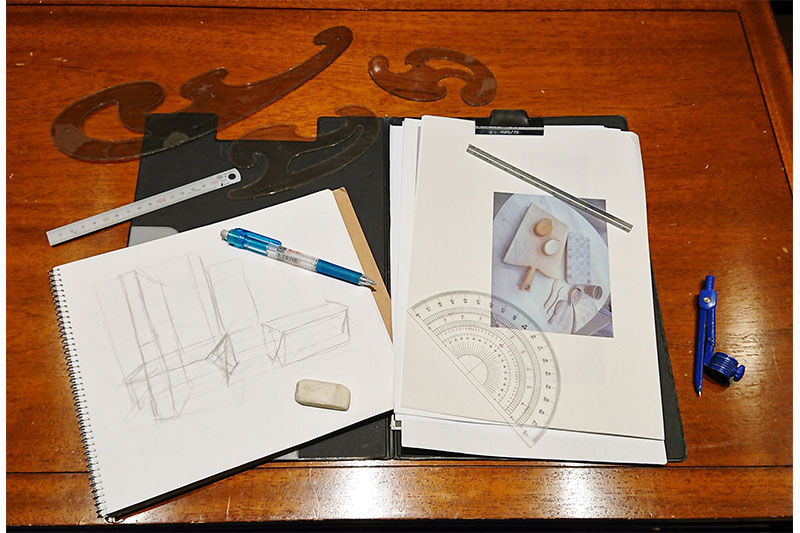

家具職人は基本的に工房内で仕事をしますが、出先の現場で簡単な作業や家具の修理などを行う際には、どのような道具を持っていくのでしょうか。ある家具職人が出先の仕事に持っていく工具類一式と、一緒に持ち歩いている打合せ用の文具などを見せてもらいました。

プロの家具職人の仕事道具

出先での作業には、金づち・メジャー・ノミ・カンナ・矩尺(かねじゃく)など、いつも工房で使っている工具のなかから、基本的な工具をピックアップして持っていきます。工房にはもっと大きいノミやカンナもありますが、外出時には安全性に配慮して、あまり大きな刃物類を持ち歩かないようにしているそうです。

では、これらの仕事道具のなかから、プロ仕様のノミ・カンナ・矩尺の特徴や、プロならではのこだわりポイントをそれぞれ紹介しましょう。

【ノミ(写真左)・カンナ(写真中央上)】

木材に穴をあけたり、削り出したりするノミは、こちらの8本を持ち歩いています。持ち手のついたノミと小ぶりのカンナは、家具職人の仕事を始めた15年ほど前、腕利きの鍛冶職人につくってもらったもので、値段はセットで15万円ほど。これらの道具は、刃を自分で研ぎながら長年使える「一生もの」で、年月とともに刃も少しずつ短くなっていきます。

また、鍛冶職人がつくるプロ用のノミやカンナは、完全な完成品ではなく、8割程度の仕上がりとなっているため、購入してそのまま使えるわけではありません。使う前に持ち手や台座、刃の合わせなどを自分で微調整し、手を入ながら使っていくことで、ようやく「自分の道具」になるのです。このように、プロの家具職人は使用する道具にもこだわり、手入れや調整を行うことも仕事のうちといえるでしょう。

【矩尺(写真右)】

矩尺とは金属製の定規類のことで、部材の厚みを測る「ノギス(左上)」や直角を出す「スコヤ(左下)」など、用途に応じてさまざまな種類があります。こちらの矩尺類は、金物店・刃物店などで販売されているプロ仕様で、値段はそれぞれ2000~3000円ほど。ホームセンターなどで売っている1000円前後の矩尺類と比べると、より精度が高く誤差が少ないという点が特長です。

家具づくりでは正確に直角を出す作業も重要で、ひとつの直角が微妙に狂うと、最終的にすべてが狂ってガタつきなどが生じてしまいます。そのため、使う矩尺は精密加工のプロ仕様にこだわっているそうです。

工具と一緒に持ち歩いている打合せ用の文具

こちらは、出先の作業や打合せのときに持っていく文具類(スケッチブック、参考写真などをプリントした資料類、分度器、雲形定規、直線定規、コンパス、筆記用具など)です。

現場でラフなイメージをサッと描いたり、消したり、修正したりと、思い浮かんだことを手早くダイレクトに伝えられるので、出先での打合せにはパソコンやタブレットよりアナログな文具が便利とのことです。

伊藤 洋平

1996年より英国にて家具のデザインと制作を学ぶ。帰国後、2004年に伊藤家具デザイン設立しオリジナル・注文家具のデザインと制作を始める。2010年より本格的な家具デザインと制作技術を学べる「八王子現代家具工芸学校」を開校。ものつくり大学・日本工学院八王子専門学校非常勤講師、八王子市観光PR特使。

家具職人になるには?

家具職人の仕事について調べよう!

家具職人の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!

家具職人の先輩・内定者に聞いてみよう

インテリアデザイン科

家具職人を目指す学生に聞いてみよう

プロダクトデザイン学科 家具デザイン専攻

インテリアデザイン科 インテリアデザインコース

プロダクトデザイン学科 家具デザインコース