全国のオススメの学校

-

日本さかな専門学校(海洋生物研究学科(4年制))ヒトはいつでも、さかなと共に生きている。さかなを総合的に学ぶ専門学校が誕生!専修学校/神奈川

-

国立波方海上技術短期大学校(海技士教育科海技課程専修科)2年間で航海士・機関士に!内航海運界の期待に応える教育だからこそ高い就職率!文部科学省以外の省庁所管の学校/愛媛

-

東京海洋大学(海洋資源環境学部)国立大学/東京

-

国立清水海上技術短期大学校(海技士教育科海技課程専修科)僕らの未来は、海より広い。文部科学省以外の省庁所管の学校/静岡

-

国立唐津海上技術短期大学校(海技士教育科海技課程航海専科)2024年4月開校。「国内の海上物流」を支える航海士を育成する学校です文部科学省以外の省庁所管の学校/佐賀

航海士になるには

航海士になるには、国家資格である海技士の免許が必要です。海技士の試験には複数の区分がありますが、その中の「航海」を受験します。海技士(航海)の資格は、船の大きさや航行する区域により1級から6級まであり、資格取得に際しては一定の乗船経験が求められるため、船舶職員養成施設で学ぶのがよいでしょう。高校卒業後に目指す場合は、商船系の大学や、水産大学校、海技短期大学校などがあります。中学卒業後からなら、商船高専や水産高校に進む近道も。一般の4年制大学に進んだ場合は、卒業後に海技大学校で学べるほか、入社後に航海士として養成する海運会社もあります。

航海士の学校の選び方

航海士になるためには、船舶職員を養成する商船系の教育施設で学ぶのが一般的な方法です。船舶職員養成施設には、文部科学省所管の国立大学や商船高等専門学校、国土交通省所管の海技大学校や海上技術短期大学校、海上技術学校、さらに私立大学などがあります。これらの学校で所定の課程を修めると、大学では外船船員になれる3級海技士(航海)の試験において筆記試験が免除され、口頭試験と身体検査のみの受検が可能となります。(出典『船舶職員養成施設一覧表』『大型船舶に乗り組むためには(海技士免許)』(国土交通省))

航海士に求められる人物は?適性を知る

大海原をゆく開放感いっぱいの航海ですが、時に悪天候に見舞われることも。しかしどんな状況下にあっても、航海士は常に細心の注意と責任感をもって安全な航海のための任務に当たる必要があります。予期せぬアクシデントに遭遇した際に、慌てずに対応できる冷静さも必要でしょう。特に、外洋への航海は長期にわたるケースがほとんど。数カ月間ずっと海の上で働き、下船後にまとめて休暇を取るという、航海士ならではの働き方サイクルに適応できる精神的なタフさも大切です。

航海士の必要な試験と資格は?

航海士になるには、国土交通省所轄の国家資格である海技士(航海)を取得します。試験は年に4回、北海道から沖縄まで全国11カ所の地方運輸局などで実施。海技士(航海)の資格は船の重量や種類、航行区域に応じて1~6級があり、試験はそれぞれの級ごとに筆記と口述、身体検査が行われます。受験資格として等級に応じた乗船履歴が必要なので、乗船実習が履歴になる船舶職員養成施設で学ぶのが一般的。船舶職員養成施設の卒業者は、該当する級の受験の際に、筆記試験が免除になる資格が与えられます。

航海士を目指せる学校の学費(初年度納入金)

大学・短大

初年度納入金

23万

6800円

~ 169万

4200円

学費(初年度納入金)の分布

学部・学科・コース数

専門学校

初年度納入金

160万円

学費(初年度納入金)の分布

学部・学科・コース数

※

記載されている金額は、入学した年に支払う学費(初年度納入金)です。また、その学費(初年度納入金)情報はスタディサプリ進路に掲載されている学費(初年度納入金)を元にしております。卒業までの総額は各学校の公式ホームページをご覧ください。

航海士の仕事内容

大型船舶の運航には、航海の安全を保ち、甲板全体の統括を担う航海士の存在が欠かせません。航海士には、上から順に船長、一等航海士、二等航海士、三等航海士の等級があり、船の大きさと航行区域によって、必要な海技士(航海)の資格や乗り込み基準が異なります。すべての航海士に総じて求められるのは、トラブルなく安全に目的港まで航海すること。そのために船上ですべき仕事は数多く、航路計画に沿った操船や、GPS、速度計など航海に用いる計器の整備、物資の積み込みの指示などの業務を、各等級の航海士が分担して行います。特に船のトップである船長には、大きな権限とともに重い責任が課せられます。小型の内航船(日本国内の港の間を航海する船)の場合は、少ない人数の航海士が業務をまとめて行うケースもあります。

航海士の気になる?年収・給料・収入

安全な航海を守る責任や危険を伴う仕事だけに、航海士の給料はほかの職業に比べて高く設定されていることが多いようです。海上勤務と陸上勤務を繰り返すのが基本ですが、海上勤務期間は乗船手当などの諸手当が付与されます。月単位・年単位で乗船する海上勤務中はお金の使い道もないため、陸上に戻った際に多額の浪費をしなければ、貯蓄しやすい職業だともいわれています。

航海士の就職先・活躍できる場所は?

航海士の働く場所には、客船・貨物船・タンカー・フェリーなどを運航する民間の海運会社や、漁船などがあります。数は少ないですが、調査研究船などで働くこともできます。民間会社ではキャリアを積み重ねながら、最終的には船長を目指す道も開かれています。また、国家公務員として働く海上保安庁では、海上保安官として巡視船などに乗り組んで働くことになります。

- 海

- 海外

- 船

航海士のズバリ!将来性は?

日本の船員数は、1974年をピークに激減したものの、2010年ごろからは低いレベルで横ばいとなっており、航海士も同様です。しかし、島国である日本にとって船は必要不可欠で、運航に欠かせない航海士の需要は今後も変わることはないといえます。また、日本の航海士は仕事ぶりの勤勉さなどから世界的にも評価が高く、その必要性は高いまま保たれるでしょう。ほかの職業に比べて高い給与水準や充実した年金制度などもあり、収入面でも安定しています。

航海士の先輩・内定者に聞いてみよう

船の安全な運航に欠かせない機関士として、日々海上輸送を支えています

国立宮古海上技術短期大学校

海技士教育科海技課程 専修科

海技士教育科海技課程 専修科

美しい海と島、港の風景に感動しながら、大好きな船を動かしています

国立清水海上技術短期大学校

海技士教育科海技課程専修科

海技士教育科海技課程専修科

航海士を目指す学生に聞いてみよう

航海士と機関士、どちらのスキルも身に付けて航海のプロを目指します

国立宮古海上技術短期大学校

海技士教育科海技課程専修科

海技士教育科海技課程専修科

効率的に資格を取得して、将来は乗客と船旅ができる旅客船の航海士に

国立小樽海上技術短期大学校

海技士教育科海技課程航海専科

海技士教育科海技課程航海専科

内航船業界で経験を重ね、海上技術短期大学校などで教育者になりたい

国立唐津海上技術短期大学校

海技士教育科海技課程航海専科

海技士教育科海技課程航海専科

航海士のやりがいを聞いてみよう

航海士の仕事は、安全に物資や人を船で運ぶこと。貿易で運ぶさまざまな物資は、日本や世界の人や社会を豊かにするために役立っています。また豪華客船などでは、優雅なクルーズ時間で乗客を大いに楽しませることができ、そのような航海を通して人や社会の役に立っていると実感したときやりがいを感じるのだそう。外国に寄港する航路の場合は、現地の人と交流がもてたり、日本とは違う特産品、味覚に出合えるなど、自身の楽しみを見出す人もいるようです。

航海士の志望動機を教えて!

航海士を志すきっかけで多いのは、やはり実際にきびきびと働く航海士の姿を見たことでしょう。生の声を聞いて、航海士としてのやりがい、航海を通して触れた世界の人々や文化、海上でしか味わえない景色などに興味をもった人も多いようです。また国家資格である海技士(航海)は、船の重量や種類、航行区域に応じて1~6級まであるため、自らの努力でステップアップができ、ある程度の年齢になっても転職しやすい点に魅力を感じたという人もいます。

もっと詳しく調べてみよう

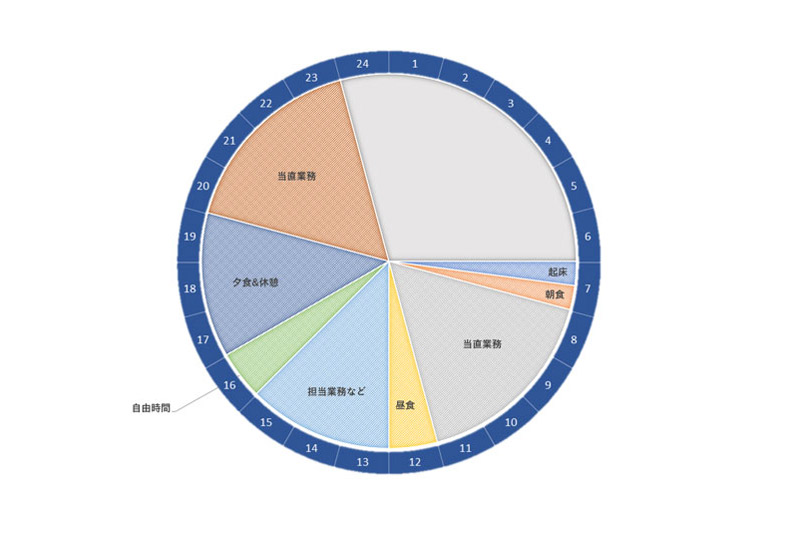

航海士の1日のスケジュール

航海士の主な仕事は船の操船です。船は24時間動いているので、安全に走らせるためには絶えず交代で見張りをしなければなりません。当直は4時間ごとに交代となります。また、陸上での仕事もあります。航海士の船の上での一日と、陸上で勤務する場合の一日について見ていきましょう。

航海士の1年目はどうだった?

国家試験に合格し、晴れて航海士としての一歩を踏み出した後はどのように過ごすのでしょうか。航海士の1年めは、職場となった船の上で、上司について業務を覚えていく大切な時期。いずれ自分の力で業務をこなす日のために、騒然技術や安全管理をしっかりと身につけていきます。そんな新人航海士の仕事内容について見てみましょう。

航海士の歴史を知ろう

はるか昔からある航海の仕事。海運の長い歴史のなかにはさまざまなできごとがありますが、特にタイタニック号の事故の衝撃は大きく、事故をきっかけに船の安全な運航に関するさまざまな制度やルールが変わりました。現在の航海士の役割に至るまでの経緯を説明しましょう。

航海士に会いに行こう

実際に航海士と接するにはどうしたらよいでしょう。航海士というと大海原で働くイメージがあり、あまり身近にいないと思うかもしれませんが、海に囲まれた島国である日本では、生活に密接した場面や観光地でも多くの航海士が活躍しています。航海士と話ができる場所や機会について説明しましょう。

航海士のキャリアパス

航海士が歩む代表的なキャリアパスはどのようなものがあるでしょうか。船の世界では階級が明確に分けられていて、その階級ごとに仕事内容や居室も区別されています。学校を卒業後、免許を取得し、就職後は経験を重ねて昇進していく航海士のステップについて見ていきましょう。

航海士の20年後、30年後はどうなる?

近年発達するAIは、航海士の仕事や働き方にも大きなメリットを及ぼしています。AIやIoTの技術開発や普及により、さまざまな研究が進められ、実用化を目指しているものもあります。自然と共存しながら船舶をオペレーションしていく航海士にとって、20年後、30年後はどうなっていくのかを解説しましょう。

航海士の休日の過ごし方

船は24時間動いているので、航海士は交代で操船しなければならず、乗船中は休日がありません。1年のうち9カ月を船上で過ごし、残りの3カ月が休暇というような、変則的な勤務体制となります。まとめて取得する休日をどのように過ごしているのか、ある航海士に聞いてみました。

航海士になるために今から役立つ経験

航海士に役立つ学校の勉強にはどのようなものがあるでしょうか。海上という特殊な環境で働く航海士には、一般的な勉強で知識を身につけること以上に求められるものがあります。今からできる取り組みについて説明しましょう。

航海士になるための勉強時間・やり方

航海士になるためには、海技士(航海)の国家試験を受験しますが、その際には一定の乗船履歴が必要です。乗船履歴は、船舶職員養成施設に入学し、練習船で実習して積むことができます。航海士になるための勉強時間や勉強方法について紹介しましょう。

航海士の楽しいことと大変なこと

長期にわたり海の上で過ごす航海の仕事は、常に自然環境との闘い。一日として同じ海はないだけに、やりがいも苦労もあります。そんな航海士が日々の仕事で感じている楽しいこと、大変なことはなんでしょう。世界を舞台に活躍する、ある航海士の話を聞いてみました。

全国のオススメの学校

-

国立宮古海上技術短期大学校(海技士教育科海技課程専修科)2年間で航海士・機関士の資格を取得。海のプロフェッショナルである船乗りを目指す!文部科学省以外の省庁所管の学校/岩手

-

国立波方海上技術短期大学校(海技士教育科海技課程専修科)2年間で航海士・機関士に!内航海運界の期待に応える教育だからこそ高い就職率!文部科学省以外の省庁所管の学校/愛媛

-

国立唐津海上技術短期大学校(海技士教育科海技課程航海専科)2024年4月開校。「国内の海上物流」を支える航海士を育成する学校です文部科学省以外の省庁所管の学校/佐賀

-

国立小樽海上技術短期大学校(海技士教育科海技課程航海専科)未来の海運業界を支える!実践的で質の高い教育で、航海士に必要な知識を基礎から学ぶ文部科学省以外の省庁所管の学校/北海道

-

東海大学(航海学専攻)学びの領域を広げ、より専門性の高い学びを追究し、新時代の社会を創造する場所へ!私立大学/神奈川・北海道・東京・静岡・熊本

海技士<国>の就職先

貨物船、タンカー、フェリーなどの各船舶。

海技士<国>をとるには

海技士<国>の受験資格

資格により年齢制限、必要な乗船経験(履歴)が異なる。

海技士<国>の合格率・難易度

合格率

-

※非公開

資格団体

国土交通省および各運輸局

電話:電話番号一覧(https://www.mlit.go.jp/common/001316012.pdf)

URL:http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk10_000023.html