全国のオススメの学校

-

九州医療科学大学スポーツ健康福祉学科スポーツ・医療・福祉・薬・動物・心理の医療系総合大学私立大学/宮崎

-

帝京大学福岡医療技術学部理工学部は2学科体制へ!10学部30学科ものフィールドで、「自分流」の未来を見つける私立大学/東京・栃木・福岡

-

姫路医療専門学校救急救命士科姫路駅前の校舎・最新設備!臨床工学技士と救急救命士、リハビリのプロをめざす!専修学校/兵庫

-

吉田学園医療歯科専門学校救急救命学科札幌・大通でチーム医療を支えるスペシャリストになる。専修学校/北海道

-

新潟薬科大学附属医療技術専門学校救急救命士科3年制専門学校として新潟県内唯一の「視能訓練士」「救急救命士」養成校専修学校/新潟

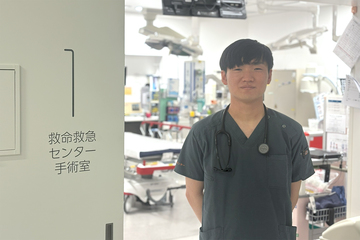

医師や看護師とならび、救急救命士も現在の医療現場には欠かせない存在といえます。特に、病院などの医療機関に搬送される前の事故や災害といった現場では、救急救命士の役割が重要となります。では、どのような経緯で、救急救命士は誕生したのでしょうか。その歴史をひもといていきます。

救急隊員により高度な観察能力や処置技術が求められたことがきっかけ

そもそも日本の救急業務は、1933年に神奈川県警察本部が横浜消防署に救急車を配置したのが始まりとされていて、当時はキャデラックを改造したものを救急車として使用していたそうです。次いで名古屋、東京でも救急業務が開始されました。

実際に救急業務の運用がスタートすると、かなりの出動件数があり、時代が進むとともに救急業務の責任と義務を明確にする必要性が生じ、1963年に消防法の一部が改正されて救急業務の法制化が行われました。

その後も、救急需要が増加していくなかで、救急活動において、より専門的な部分が求められるようになり、それにこたえるためアメリカの「パラメディック制度」を参考に、1991年に救急救命士法が制定されます。パラメディック制度とは、病院に来る前に現場で医療行為の一部を行う制度のことを指します。

救急救命士法が制定されたことで、それまでは禁止されていた医療行為の一部が実施できるようになり、所定の教育・訓練を受けて資格を取得した救急隊員が、現場でより高度な処置が行えるようになりました。同年に救急救命士という国家資格が誕生し、翌1992年から救急救命士が乗車する救急隊の運用が始まりました。

その後、さらなる救急現場での応急処置の充実と救命率の向上を目的として、2021年に救急救命士法が改正されています。

災害時の救急処置の支援など需要は年々拡大

救急救命士の多くは、全国の消防署に勤務することになるのが一般的で、全国の消防署数が決まっていることから、地域によっては消防署への就職倍率が高めの傾向もあるようです。

ただ、高齢社会の進行や核家族化など、社会の変化によって救急救命士の需要が高まりを見せているのも確かで、救急救命士は救命医療の底上げには欠かせない存在です。そのため、消防署以外にも病院をはじめ、さまざまな場所で救急救命士の資格を生かせるようなアプローチが、数多く実施されているようです。

また、近年では地震や洪水といった災害が多発している背景もあり、災害時における救命処置の支援など、救急救命士に求められる役割も変化しつつあるようです。例えば能登半島地震直後、救急救命士が救助に当たった姿が、まだ記憶に新しいことでしょう。

2021年には「救急救命士法施行規則」の改正が実施され、救急救命士による医師の具体的指示で行う救急救命処置(特定行為)の範囲が拡大されるなど、救急救命士のニーズは今後もますます増えていきそうです。

救急救命士になるには?

救急救命士の仕事について調べよう!

救急救命士の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!

救急救命士の先輩・内定者に聞いてみよう

救急救命士学科

救急救命学科 卒

救急救命学科

救急救命士を育てる先生に聞いてみよう

救急救命学科

救急救命士学科

救急救命科

救急救命士を目指す学生に聞いてみよう

救急救命士科

救急救命学科

救命救急士科